Die demografische Entwicklung in Deutschland stellt das Rentensystem vor große Herausforderungen. Eine zentrale Kennzahl, die diese Entwicklung messbar macht, ist der sogenannte Rentnerquotient. Er beschreibt das Verhältnis von Menschen im Rentenalter zu jenen im erwerbsfähigen Alter und gilt als wichtiger Indikator für die Tragfähigkeit umlagefinanzierter Rentensysteme. Mit zunehmender Alterung der Gesellschaft steigt der Rentnerquotient – und damit auch der finanzielle Druck auf die jüngeren Generationen.

Die demografische Entwicklung in Deutschland stellt das Rentensystem vor große Herausforderungen. Eine zentrale Kennzahl, die diese Entwicklung messbar macht, ist der sogenannte Rentnerquotient. Er beschreibt das Verhältnis von Menschen im Rentenalter zu jenen im erwerbsfähigen Alter und gilt als wichtiger Indikator für die Tragfähigkeit umlagefinanzierter Rentensysteme. Mit zunehmender Alterung der Gesellschaft steigt der Rentnerquotient – und damit auch der finanzielle Druck auf die jüngeren Generationen.

Erstmals taucht das Thema Rentnerquotient regelmäßig in öffentlichen Debatten auf, wenn es um die Zukunftssicherheit der Rente geht. Ein steigender Quotient bedeutet, dass weniger Erwerbstätige für die Renten von mehr Menschen aufkommen müssen. Schon heute liegt der Rentnerquotient in Deutschland bei rund 37 %. Prognosen zufolge wird er bis 2035 auf über 50 steigen. Damit würde rein rechnerisch auf zwei Beitragszahler ein Rentner entfallen – eine deutliche Verschiebung gegenüber früheren Jahrzehnten.

Diese Entwicklung hat weitreichende Konsequenzen: Steigende Beitragssätze, zunehmender Finanzbedarf aus dem Bundeshaushalt oder politische Reformen wie die Anhebung des Renteneintrittsalters rücken in den Fokus. Auch Konzepte wie eine Erwerbstätigenversicherung, in die alle Bevölkerungsgruppen einzahlen, oder kapitalgedeckte Elemente zur Ergänzung der gesetzlichen Rente werden diskutiert.

Der Rentnerquotient bietet somit nicht nur ein Abbild aktueller demografischer Trends, sondern liefert auch eine zentrale Grundlage für politische und gesellschaftliche Diskussionen über die langfristige Stabilität der Altersvorsorge in Deutschland. Der Quotient spielt eine zentrale Rolle bei der Berechnung des Nachhaltigkeitsfaktors in der Rentenanpassungsformel der gesetzlichen Rentenversicherung. Dieser Faktor ist ein Bestandteil der Rentenformel und beeinflusst direkt die jährliche Anpassung der Rentenhöhe.

Faktenbox Definition Rentnerquotient

Der Rentnerquotient gibt an, wie viele Rentenempfänger rechnerisch auf einen Beitragszahler in der gesetzlichen Rentenversicherung entfallen (genau: Anzahl der Äquivalenzrentner/Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler

Empfehlung: steuerfreie Aktivrente, Renteneintrittsalter Tabelle, Rentenpunkt 2026

Inhalt

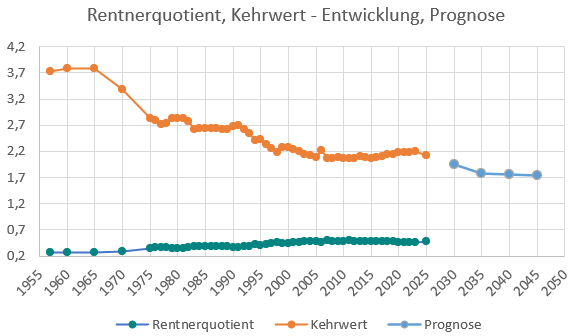

Rentnerquotient und Kehrwert in Deutschland Entwicklung 1957 -2025

Die Entwicklung des Kehrwerts des Rentnerquotienten zeigt, wie viele Beitragszahler rechnerisch auf einen Rentner entfallen. Diese Kennziffer liefert einen direkten Eindruck von der finanziellen Belastung im umlagefinanzierten Rentensystem. Im Jahr 1957 lag der Kehrwert noch bei 3,73. Das bedeutet, dass statistisch 3,73 Beitragszahler die Rente eines Rentners finanzierten. Auch 1960 und 1965 blieb der Wert mit 3,79 stabil auf hohem Niveau.

Ab 1970 setzte ein deutlicher Rückgang ein. Der Kehrwert fiel zunächst auf 3,39, bis er 1975 bereits nur noch 2,83 betrug. In den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren pendelte sich der Wert um etwa 2,8 ein. Ab Mitte der 1980er-Jahre war ein weiterer Rückgang zu beobachten. 1994 betrug der Kehrwert nur noch 2,4, was einem Verhältnis von 2,4 Beitragszahlern je Rentner entspricht.

In den Jahren 1995 bis 2005 setzte sich der Abwärtstrend fort. 2005 fiel der Wert auf 2,09 – ein historischer Tiefstand. Danach stabilisierte sich der Kehrwert leicht. Zwischen 2006 und 2020 bewegte er sich in einem engen Korridor zwischen 2,06 und 2,21. Das entsprach im Durchschnitt rund 2,1 Beitragszahlern pro Rentner.

Ab 2021 blieb der Wert konstant bei 2,17, bevor er im Jahr 2023 leicht auf 2,20 stieg. Für das Jahr 2025 wird wieder ein Rückgang auf 2,12 erwartet. Diese Entwicklung zeigt eine langfristig sinkende Zahl an Beitragszahlern pro Rentner. Während in den 1960er-Jahren fast vier Menschen für einen Rentner zahlten, sind es heute nur noch etwa zwei. Die demografische Alterung stellt somit eine zunehmende Herausforderung für die Stabilität des Rentensystems dar.

Abbildung 1: Entwicklung des Rentnerquotienten von 1957 – 2025 und Prognose 2030, 2035, 2040 und 2045. Quelle: deutsche-rentenversicherung.de

Prognose 2030, 2035, 2040 und 2045

Die Prognose für den Kehrwert des Rentnerquotienten deutet auf eine weiter zunehmende Belastung des Rentensystems hin. Im Jahr 2030 wird der Wert voraussichtlich erstmals unter die kritische Marke von 2 fallen und bei 1,95 liegen. Das bedeutet, dass rechnerisch weniger als zwei Beitragszahler die Rente eines Rentners finanzieren. Bis 2035 sinkt der Wert weiter auf 1,78. Auch für die Jahre 2040 und 2045 ist keine Erholung in Sicht: Der Kehrwert stagniert bei 1,75 beziehungsweise 1,74.

Diese Entwicklung verdeutlicht den demografischen Druck auf das umlagefinanzierte System. Immer weniger Erwerbstätige stehen einer wachsenden Zahl von Rentenempfängern gegenüber. Ohne Reformen dürfte die Finanzierung der Altersvorsorge langfristig an Grenzen stoßen.

Vorteile des Kehrwerts

Die Darstellung des Kehrwerts des Rentnerquotienten hat gegenüber dem reinen Rentnerquotienten mehrere Vorteile, insbesondere in der öffentlichen Kommunikation. Während der Rentnerquotient angibt, wie viele Rentner auf einen Beitragszahler entfallen, zeigt der Kehrwert, wie viele Beitragszahler statistisch einen Rentner finanzieren. Diese Perspektive ist für viele Menschen leichter nachvollziehbar.

Ein Wert von 0,5 beim Rentnerquotienten klingt abstrakt – doch der Kehrwert macht deutlich: Zwei Erwerbstätige müssen gemeinsam die Rente eines Ruheständlers tragen. Dadurch wird die demografische Belastung greifbarer. Auch langfristige Entwicklungen lassen sich anschaulicher darstellen. Während in den 1960er-Jahren noch fast vier Beitragszahler für einen Rentner aufkamen, wird dieser Wert bis 2045 voraussichtlich auf unter zwei sinken.

Der Kehrwert verdeutlicht somit nicht nur die wachsende Belastung, sondern auch die schrumpfende Basis der Beitragszahler. Besonders in politischen Debatten und Medienberichten trägt diese Darstellungsform zur besseren Verständlichkeit und zur Einschätzung des Reformbedarfs bei.

Formel

Der Rentnerquotient ist eine zentrale Kennziffer zur Beschreibung der demografischen Belastung der gesetzlichen Rentenversicherung. Er gibt an, wie viele Rentnerinnen und Rentner rechnerisch auf einen Beitragszahler entfallen. Die Berechnung erfolgt nach der Formel: Anzahl der Äquivalenzrentner geteilt durch die Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler. Dabei handelt es sich nicht um einfache Kopfzahlen, sondern um standardisierte Rechengrößen, die das gesamte Renten- und Beitragsvolumen vergleichbar machen.

Rentnerquotient = Anzahl der Äquivalenzrentner ÷ Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler

Äquivalenzrentner: gesamte Rentenzahlungen, normiert auf die Standardrente (Eckrente)

Äquivalenzbeitragszahler: gesamte Beitragssumme, normiert auf den Durchschnittsbeitrag eines Standardverdieners

Ziel: realitätsnahe Belastungsquote des Umlagesystems, unabhängig von Einkommens- und Rentenunterschieden

Ein Äquivalenzrentner steht dabei für den durchschnittlichen Rentenbezieher, dessen Rente der sogenannten Eckrente entspricht. Diese ergibt sich aus 45 Beitragsjahren bei durchschnittlichem Einkommen. Die Anzahl der Äquivalenzrentner ergibt sich, indem das gesamte Rentenvolumen durch die Eckrente geteilt wird. Analog dazu steht ein Äquivalenzbeitragszahler für den Durchschnittsverdiener mit einem durchschnittlichen Beitragssatz.

Wird das gesamte Beitragsaufkommen durch den Beitrag eines Durchschnittsverdieners geteilt, erhält man die Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler. Der so berechnete Rentnerquotient ermöglicht eine realitätsnahe Bewertung der Belastungssituation im Umlagesystem. Ein steigender Rentnerquotient bedeutet, dass immer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentner aufkommen müssen.