Die steuerlichen Freibeträge für Kinder spielen in Deutschland eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Familien finanziell zu entlasten. Hinter dem Begriff „Freibetrag für Kinder“ verbergen sich mehrere Komponenten, die zusammengenommen sicherstellen, dass Eltern für einen Teil ihres Einkommens keine Steuern zahlen müssen – und zwar genau für das Geld, das sie für die grundlegenden Bedürfnisse ihrer Kinder aufbringen.

Die steuerlichen Freibeträge für Kinder spielen in Deutschland eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Familien finanziell zu entlasten. Hinter dem Begriff „Freibetrag für Kinder“ verbergen sich mehrere Komponenten, die zusammengenommen sicherstellen, dass Eltern für einen Teil ihres Einkommens keine Steuern zahlen müssen – und zwar genau für das Geld, das sie für die grundlegenden Bedürfnisse ihrer Kinder aufbringen.

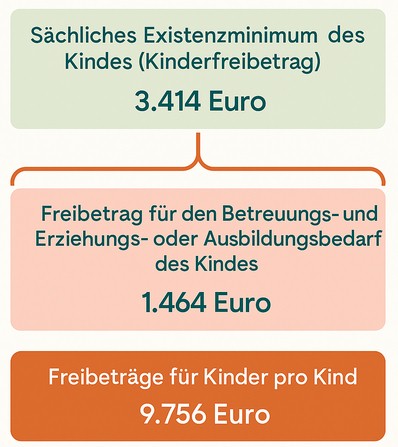

Der wichtigste Teil ist das sogenannte sächliche Existenzminimum. Dieser Betrag beschreibt, wie viel Geld ein Kind mindestens braucht, um gut versorgt zu sein – zum Beispiel für Essen, Kleidung, Unterkunft und andere lebensnotwendige Ausgaben. Der Staat stellt diesen Betrag steuerfrei, damit Eltern das nötige Geld für ihre Kinder wirklich behalten können. Im Jahr 2026 liegt dieser Anteil bei 3.414 Euro pro Elternteil. Jedem Kind steht übrigens auch der Sparerfreibetrag zu.

Doch der Alltag von Kindern umfasst mehr als nur die Grundversorgung. Kinder müssen betreut, erzogen und in ihrer Ausbildung unterstützt werden. Deshalb gibt es zusätzlich den Freibetrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung. Dieser weitere Freibetrag soll die Kosten abdecken, die etwa durch Kita-Gebühren, Freizeitangebote oder Lernmaterialien entstehen. Im Jahr 2026 beträgt dieser Anteil 1.464 Euro pro Elternteil.

| Komponente | Betrag insgesamt je Kind 2026 | Betrag je Elternteil 2026 |

| Freibetrag für das sächliche Existenzminimum | 6.828 € | 3.414 € |

| Freibetrag für Betreuung, Erziehung oder Ausbildung (BEA) | 2.928 € | 1.464 € |

| Summe Kinderfreibetrag 2026 | 9.756 € | 4.878 € |

Inhalt

- 1 Aktuell

- 2 Kinderfreibetrag 2026: Was ist das und wie funktioniert der steuerliche Vorteil?

- 3 Kinderfreibetrag 2025

- 4 Rechtsgrundlagen und Funktion des Freibetrags für Kinder

- 5 Kinderfreibetrag beantragen: Ablauf und Voraussetzungen

- 6 Günstigerprüfung und Zusammenspiel mit dem Kindergeld

- 7 Freibetrag für mehrere Kinder: Besonderheiten und steuerliche Wirkung

- 8 Historische Entwicklung und politische Bedeutung

- 9 Kinderfreibetrag: Was ist das?

- 10 Höhe und Entwicklung des Kinderfreibetrags

- 11 Kinderfreibetrag im Vergleich zum Kindergeld

- 12 Antrag, Ablauf und Besonderheiten bei der Steuererklärung

- 13 Prognosen zu 2027, 2028 bis 20230

- 14 FAQ

Aktuell

Im Steuerjahr 2026 verschieben sich die Eckwerte der steuerlichen Entlastung für Familien leicht nach oben. Die Anpassung folgt den gestiegenen Existenzminima und spiegelt damit höhere Lebenshaltungskosten wider. Im Mittelpunkt steht der Kinderfreibetrag 2026 mit einem Gesamtvolumen von 9.756 Euro pro Kind und Jahr. Dieser Betrag setzt sich aus 6.828 Euro für das sächliche Existenzminimum und 2.928 Euro für Betreuung, Erziehung oder Ausbildung zusammen. Das Steuerrecht teilt beide Komponenten wie bisher je zur Hälfte auf die Eltern auf.

Pro Elternteil ergeben sich damit 3.414 Euro für den materiellen Unterhalt sowie 1.464 Euro für Betreuung und Erziehung. Insgesamt stehen somit 4.878 Euro Kinderfreibetrag je Elternteil und 9.756 Euro für das gemeinsame Kind zur Verfügung. Das Finanzamt berücksichtigt diese Beträge im Rahmen der sogenannten Günstigerprüfung. Dabei vergleicht es die steuerliche Wirkung der Freibeträge mit dem Anspruch auf Kindergeld. Fällt die Entlastung durch den Freibetrag höher aus, wirken die 9.756 Euro unmittelbar mindernd auf das zu versteuernde Einkommen. Für viele Familien mit höheren oder mittleren Einkommen gewinnt der Freibetrag dadurch an Bedeutung.

Ob Eltern tatsächlich von diesen Freibeträgen profitieren, entscheidet sich durch die sogenannte Günstigerprüfung. Das Finanzamt prüft dabei jedes Jahr, ob der Vorteil durch die steuerlichen Freibeträge oder das gezahlte Kindergeld für die Familie höher ist. Am Ende erhalten Eltern immer die für sie günstigste Lösung. Auf diese Weise sorgt das deutsche Steuersystem dafür, dass Familien mit Kindern eine spürbare finanzielle Unterstützung bekommen, die sich am echten Bedarf orientiert.

Empfehlung: Kindergeld Auszahlungstermine 2026, Kindergeldnummer

Kinderfreibetrag 2026: Was ist das und wie funktioniert der steuerliche Vorteil?

Familien mit Kindern erhalten in Deutschland gezielte steuerliche Unterstützung. Das Ziel dieser Förderung bleibt klar: Das Existenzminimum von Kindern muss steuerfrei sein. Der Freibetrag für Kinder sorgt dafür, dass ein Teil des Einkommens nicht besteuert wird. Im Jahr 2026 steigt dieser Betrag auf 6.828 Euro je Kind. Zusätzlich kommt der Freibetrag für Betreuung, Erziehung oder Ausbildung dazu. Zusammen ergibt sich ein Gesamtfreibetrag von 9.756 Euro pro Kind.

Familien mit Kindern erhalten in Deutschland gezielte steuerliche Unterstützung. Das Ziel dieser Förderung bleibt klar: Das Existenzminimum von Kindern muss steuerfrei sein. Der Freibetrag für Kinder sorgt dafür, dass ein Teil des Einkommens nicht besteuert wird. Im Jahr 2026 steigt dieser Betrag auf 6.828 Euro je Kind. Zusätzlich kommt der Freibetrag für Betreuung, Erziehung oder Ausbildung dazu. Zusammen ergibt sich ein Gesamtfreibetrag von 9.756 Euro pro Kind.

Dieser Betrag wird nicht ausgezahlt, sondern mindert das zu versteuernde Einkommen. Viele Familien merken diesen Vorteil erst bei der Steuererklärung. Die Steuerlast sinkt oft deutlich, wenn der Freibetrag zum Tragen kommt. Weil das Kindergeld und der Freibetrag nebeneinander existieren, prüft das Finanzamt jedes Jahr automatisch, was für Familien günstiger ist. Diese sogenannte Günstigerprüfung sorgt für Fairness. Sie berücksichtigt sowohl das gezahlte Kindergeld als auch die Steuerentlastung durch den Freibetrag. Wer durch die Steuerersparnis mehr profitiert, erhält diesen Vorteil direkt über den Steuerbescheid. In allen anderen Fällen bleibt es beim Kindergeld.

Vor allem bei mittleren oder höheren Einkommen bringt der Freibetrag einen deutlichen Vorteil. Familien mit niedrigerem Einkommen profitieren meistens stärker vom Kindergeld. Dadurch entsteht ein Ausgleich zwischen unterschiedlichen Lebenssituationen. Das Steuersystem wirkt so flexibel und gerecht. Jedes Jahr passt die Politik die Freibeträge an, denn Inflation und Kosten steigen. Mit dieser Dynamik bleibt die Unterstützung für Eltern aktuell.

Viele Familien wissen, dass sie entweder vom Kindergeld oder vom Freibetrag profitieren. Die Prüfung erfolgt automatisch. Eltern müssen nur das Kind korrekt in der Steuererklärung angeben. Das gesamte Verfahren ist unkompliziert und nachvollziehbar. Durch die jährliche Anpassung bleibt die Förderung für Familien immer relevant. So entsteht ein modernes System, das Kinder gezielt absichert.

Kinderfreibetrag 2025

Der Kinderfreibetrag für das Jahr 2025 setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen. Die wichtigste Komponente ist das sächliche Existenzminimum des Kindes. Dieser Betrag liegt im Jahr 2025 bei 3.336 Euro je Elternteil. Er soll sicherstellen, dass Eltern für diesen Teil des Einkommens keine Steuern zahlen. Damit bleibt das Geld für die Grundversorgung der Kinder im Familienbudget. Zusätzlich berücksichtigt das Steuerrecht, dass Kinder Betreuung, Erziehung und Ausbildung brauchen. Dafür gibt es den sogenannten BEA-Freibetrag. Dieser liegt im Jahr 2025 bei 1.464 Euro pro Elternteil.

Der Kinderfreibetrag für das Jahr 2025 setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen. Die wichtigste Komponente ist das sächliche Existenzminimum des Kindes. Dieser Betrag liegt im Jahr 2025 bei 3.336 Euro je Elternteil. Er soll sicherstellen, dass Eltern für diesen Teil des Einkommens keine Steuern zahlen. Damit bleibt das Geld für die Grundversorgung der Kinder im Familienbudget. Zusätzlich berücksichtigt das Steuerrecht, dass Kinder Betreuung, Erziehung und Ausbildung brauchen. Dafür gibt es den sogenannten BEA-Freibetrag. Dieser liegt im Jahr 2025 bei 1.464 Euro pro Elternteil.

Beide Freibeträge gelten jeweils für Mutter und Vater. Bei gemeinsamer Veranlagung ergibt sich so ein Gesamtsumme von 9.600 Euro pro Kind. Dieser Betrag fließt direkt in die Berechnung der Einkommensteuer ein. Er senkt das zu versteuernde Einkommen und sorgt so für eine spürbare Entlastung. Familien mit zwei Elternteilen profitieren von der vollen Summe. Getrennte Eltern teilen sich die Freibeträge meist je zur Hälfte.

Rechtsgrundlagen und Funktion des Freibetrags für Kinder

Die steuerliche Förderung von Familien in Deutschland ist gesetzlich klar geregelt. Das Einkommensteuergesetz (EStG) legt fest, wie hoch der Freibetrag für Kinder ist. Außerdem beschreibt es genau, wer Anspruch auf diesen Vorteil hat. Die Gesetzeslage entwickelt sich laufend weiter, weil sich die Gesellschaft verändert. Deshalb passt der Gesetzgeber den Freibetrag regelmäßig an.

Wer ein Kind hat, kann den steuerlichen Vorteil direkt in der Steuererklärung nutzen. Das Kind muss einfach mit allen nötigen Daten eingetragen werden. Das Finanzamt prüft automatisch, ob der steuerliche Freibetrag oder das Kindergeld günstiger ist. Es gibt also keine komplizierten Anträge oder Formulare. Damit wird sichergestellt, dass alle Familien gleich behandelt werden.

Das deutsche System kombiniert den Freibetrag für Kinder mit weiteren Entlastungen. Dazu zählt der BEA-Freibetrag für Betreuung, Erziehung oder Ausbildung. Beide Teile bilden zusammen die komplette steuerliche Förderung pro Kind. Mit jedem Kind wächst der Gesamtbetrag weiter. Getrennte Eltern können den Freibetrag aufteilen, wenn sie dies wünschen. Bei Alleinerziehenden gibt es spezielle Regelungen, die einen gerechten Ausgleich schaffen.

Viele politische Diskussionen drehen sich um die Höhe des Freibetrags. Weil die Lebenshaltungskosten steigen, fordert die Gesellschaft regelmäßige Anpassungen. Die Politik setzt diese Wünsche oft in Gesetzesform um. Dabei wird auf Gerechtigkeit und Familienfreundlichkeit geachtet. Deutschland steht im internationalen Vergleich mit dieser Kombination aus Freibetrag und Kindergeld gut da.

Das System hat einen klaren Vorteil: Jede Familie erhält die Förderung, die zur eigenen Situation passt. Einkommen, Familienmodell und Lebensumstände spielen eine Rolle. Die Gesetze bieten Schutz, aber auch Flexibilität. Dadurch bleibt der Freibetrag für Kinder ein zentrales Element der Familienförderung. Die jährliche Steuererklärung reicht aus, damit Eltern die Entlastung nutzen.

Kinderfreibetrag beantragen: Ablauf und Voraussetzungen

Der Freibetrag für Kinder steht allen Eltern offen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt werden. Die Beantragung läuft sehr unkompliziert ab. Wer ein Kind hat, muss keine eigenen Anträge ausfüllen. Es genügt, die Angaben zum Kind in der jährlichen Steuererklärung einzutragen. Das Finanzamt prüft dann alles Weitere. Diese automatische Prüfung entlastet Familien spürbar.

Damit der steuerliche Vorteil gewährt wird, braucht das Finanzamt einige Informationen. Dazu zählen Name, Geburtsdatum und das Verwandtschaftsverhältnis zum Kind. Für minderjährige Kinder reicht der Nachweis der Kindschaft aus. Bei volljährigen Kindern benötigt das Amt einen Nachweis über Ausbildung, Studium oder einen Freiwilligendienst. Diese Belege können einfach mit der Steuererklärung eingereicht werden. Wer das versäumt, kann die Nachweise jederzeit nachreichen.

Viele Eltern fragen sich, wie der Freibetrag bei getrenntem Sorgerecht funktioniert. In diesem Fall wird er in der Regel hälftig zwischen beiden Sorgeberechtigten aufgeteilt. Die Aufteilung lässt sich auf Antrag individuell anpassen. Wer zum Beispiel allein für ein Kind sorgt, kann den gesamten Freibetrag erhalten. Ein formloser Antrag genügt dem Finanzamt meist schon.

Bei Kindern, die im Ausland leben oder eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, prüft das Amt die Ansprüche besonders genau. Dennoch erhalten auch diese Familien den Freibetrag, wenn alle Vorgaben stimmen. Stief- und Pflegekinder sind im Steuerrecht leiblichen Kindern gleichgestellt. Sie werden bei der Förderung in vollem Umfang berücksichtigt.

Das Verfahren bleibt für Familien überschaubar. Alle Änderungen wie Geburt, Umzug oder neue Partnerschaft können einfach in der nächsten Steuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt Anpassungen dann ohne Verzögerung um. Eltern können sich auf ein flexibles und faires System verlassen. Die Entlastung durch den Freibetrag für Kinder steht damit allen offen, die sie benötigen.

Günstigerprüfung und Zusammenspiel mit dem Kindergeld

Das System der Familienförderung in Deutschland verbindet das Kindergeld und den steuerlichen Freibetrag für Kinder. Beide Instrumente existieren nebeneinander, weil sie unterschiedliche Zielgruppen optimal erreichen. Das Finanzamt prüft jedes Jahr, welche Variante die größere Entlastung bringt. Dadurch entsteht die sogenannte Günstigerprüfung. Sie sorgt für Fairness und maximale Förderung.

Das Kindergeld wird monatlich ausgezahlt. Es hilft Eltern, regelmäßige Kosten direkt zu stemmen. Der Freibetrag für Kinder wirkt dagegen erst bei der Steuererklärung. Er senkt die Steuerlast und bringt so häufig größere Vorteile für Eltern mit mittleren oder hohen Einkommen. Wer ein geringeres Einkommen hat, profitiert meist stärker vom Kindergeld. Das Zusammenspiel dieser beiden Förderwege gleicht Unterschiede zwischen den Haushalten aus.

Die Günstigerprüfung läuft völlig automatisch ab. Eltern müssen selbst nichts berechnen. Nach Abgabe der Steuererklärung gleicht das Finanzamt die erhaltenen Leistungen ab. Die Steuerersparnis durch den Freibetrag wird mit dem bereits gezahlten Kindergeld verglichen. Der höhere Betrag gilt am Ende für die Familie. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. Das System stellt sicher, dass immer nur die günstigste Variante gewährt wird.

Mit steigender Kinderzahl gewinnt die Günstigerprüfung an Bedeutung. Für große Familien und Alleinerziehende wächst der Vorteil mit jedem Kind. Auch wenn sich die Einkommenssituation ändert, bleibt die Förderung flexibel. Das Steuerrecht passt sich so den verschiedenen Lebenslagen an.

Viele Eltern schätzen diese automatische Prüfung, weil sie Planungssicherheit bietet. Ein Wechsel zwischen den Förderwegen kann von Jahr zu Jahr stattfinden. Das bedeutet für Familien: Sie profitieren immer vom jeweils besten Modell. Der Staat bleibt damit ein verlässlicher Partner für Familien.

Freibetrag für mehrere Kinder: Besonderheiten und steuerliche Wirkung

Je mehr Kinder zur Familie gehören, desto größer fällt die steuerliche Entlastung durch den Freibetrag aus. Das deutsche Steuerrecht kennt für jedes einzelne Kind einen vollen Freibetrag, unabhängig von der Gesamtzahl der Kinder im Haushalt. Im Jahr 2026 beträgt der Freibetrag für Kinder zusammen mit dem Betrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung 9.756 Euro pro Kind. Diese Summe wird bei der Steuerberechnung direkt vom zu versteuernden Einkommen abgezogen. Das Ergebnis ist eine spürbar niedrigere Steuerlast, weil mit jedem Kind der Vorteil wächst.

Das System ist besonders familienfreundlich, denn es funktioniert ohne zusätzliche Anträge. Eltern müssen lediglich alle Kinder in der Steuererklärung aufführen. Das Finanzamt erkennt jeden Anspruch automatisch an. Pflegekinder, Stiefkinder und adoptierte Kinder werden bei der Berechnung genauso berücksichtigt wie leibliche Kinder. Auch in Patchworkfamilien sorgt das Steuerrecht für einen gerechten Ausgleich. Wer mehrere Kinder betreut, kann auf eine deutliche finanzielle Entlastung zählen.

Bei getrennt lebenden Eltern gilt meist eine hälftige Aufteilung des Freibetrags für Kinder. Beide Elternteile erhalten somit jeweils die Hälfte des steuerlichen Vorteils. Wer das Kind allein erzieht, kann auf Antrag den gesamten Freibetrag nutzen. Diese Flexibilität erleichtert vielen Familien die Planung. Außerdem bleibt das System fair, weil es verschiedene Lebenssituationen anerkennt.

Steigender Kinderzahl

Mit steigender Kinderzahl steigt auch die Bedeutung anderer Familienleistungen. Das Kindergeld wird für jedes Kind gezahlt und wächst ab dem dritten Kind weiter an. Zusammen mit dem Freibetrag für Kinder entsteht ein starkes Paket aus laufender Unterstützung und steuerlicher Entlastung. Auch der Kinderzuschlag sowie andere Förderungen kommen oft hinzu. Damit gewinnen besonders große Familien zusätzliche Sicherheit.

Die jährliche Anpassung der Freibeträge sorgt dafür, dass die steuerliche Förderung nicht an Wirkung verliert. Die Politik berücksichtigt Inflation und Lebenshaltungskosten und erhöht die Beträge regelmäßig. Familien mit vielen Kindern können dadurch langfristig planen. Die Kombination aus Steuerersparnis und weiteren Leistungen macht das deutsche System besonders leistungsfähig. Viele Eltern schätzen diese Planungssicherheit und die schnelle Umsetzung im Steuerbescheid. Das Steuersystem bleibt damit flexibel, gerecht und nah an der Lebenswirklichkeit moderner Familien.

Historische Entwicklung und politische Bedeutung

Der Freibetrag für Kinder blickt in Deutschland auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Bereits in den 1950er Jahren erkannte der Gesetzgeber die Notwendigkeit, das Existenzminimum von Kindern steuerfrei zu stellen. Anfangs lag der Fokus fast ausschließlich auf dem Schutz des Mindestbedarfs. Mit der Zeit kamen jedoch neue Aspekte hinzu, weil die Gesellschaft sich wandelte. So gewann neben der wirtschaftlichen Entlastung auch die Förderung von Chancengleichheit und sozialer Teilhabe an Bedeutung.

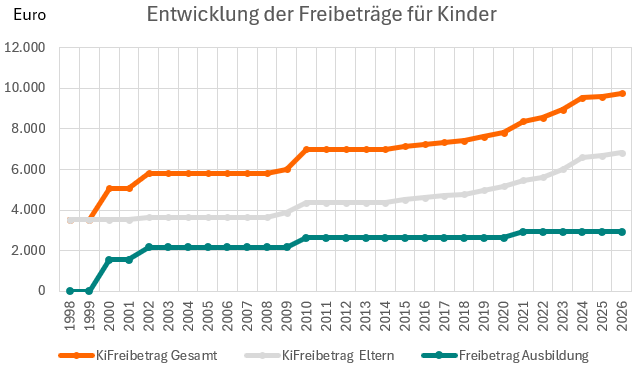

Die Entwicklung der Kinderfreibeträge in Deutschland seit 1998 zeigt einen deutlichen Trend nach oben (Abbildung 1). In den Jahren 1998 und 1999 lag der Gesamtfreibetrag je Kind bei 3.534 Euro. Damals deckte der Freibetrag ausschließlich das sächliche Existenzminimum ab. Ab dem Jahr 2000 wurde das System grundlegend erweitert. Der Gesetzgeber führte erstmals einen zusätzlichen Freibetrag für Betreuung, Erziehung oder Ausbildung ein. Dadurch stieg der Gesamtfreibetrag sofort auf 5.080 Euro. Dieser neue Betrag brachte für viele Eltern eine spürbare Entlastung.

Abbildung 1: Entwicklung des Kinderfreibetrags 1998 – 2026. Quelle: wikipedia.de

In den folgenden Jahren blieb das Niveau zunächst konstant. Ab 2002 erhöhte sich der Kinderfreibetrag auf 5.808 Euro. Sowohl der Anteil für die Eltern als auch der Freibetrag für Betreuung und Ausbildung wuchsen an. Diese Struktur mit zwei Komponenten etablierte sich dauerhaft. Für Familien bedeutete das mehr Flexibilität und eine passgenauere steuerliche Entlastung. Bis 2008 veränderte sich der Gesamtbetrag nicht mehr.

Mit dem Jahr 2009 setzte erneut Bewegung ein. Der Kinderfreibetrag stieg auf 6.024 Euro. Die Erhöhungen in den 2010er Jahren folgten regelmäßig und fielen mal größer, mal kleiner aus. 2010 erreichte der Gesamtfreibetrag erstmals 7.008 Euro. Bis 2015 wuchs er auf 7.152 Euro. Währenddessen passte die Politik immer wieder die einzelnen Freibetragsbestandteile an, weil sich die Lebenshaltungskosten und die Anforderungen an Bildung und Betreuung veränderten.

Ab 2021 beschleunigte sich die Dynamik. Der Gesetzgeber hob die Freibeträge spürbar an. 2021 lag der Gesamtbetrag bei 8.388 Euro, 2023 dann schon bei 8.952 Euro. Auch die Anteile für Betreuung, Erziehung und Ausbildung zogen an und erreichten ab 2021 jeweils 2.928 Euro. Im Jahr 2025 steigt der Gesamtfreibetrag auf 9.600 Euro. Für 2026 ist sogar ein Wert von 9.756 Euro vorgesehen. Damit profitieren Familien heute stärker als jemals zuvor. Die Kombination aus existenzsicherndem Grundbetrag und den Freibeträgen für Erziehung, Ausbildung und Betreuung sorgt für mehr Gerechtigkeit. Die kontinuierlichen Anpassungen belegen, wie sehr der Gesetzgeber auf gesellschaftliche Entwicklungen und Preissteigerungen achtet. Eltern erhalten dadurch eine stabile, planbare und faire steuerliche Entlastung für jedes Kind.

Die Hintergründe

Politische Reformen passten den Freibetrag für Kinder immer wieder an neue Realitäten an. Jede wirtschaftliche Krise und jede Inflationswelle machten weitere Anpassungen notwendig. Die Erhöhungen erfolgten meist im Rahmen größerer Steuerreformen. So wurden auch das Kindergeld und andere Leistungen regelmäßig überprüft und angepasst. Der Freibetrag entwickelte sich mit der Gesellschaft weiter. Familien- und Sozialpolitik blieben eng miteinander verknüpft, weil sie zusammen die Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt bilden.

Auch in Wahlkämpfen nimmt die Familienförderung stets eine zentrale Rolle ein. Parteien versprechen regelmäßig, Familien stärker zu entlasten und Freibeträge zu erhöhen. Diese Zusagen werden häufig zum Maßstab für politische Glaubwürdigkeit. Das zeigt, wie hoch die Bedeutung der Kinderförderung für die breite Bevölkerung ist. Viele Menschen verbinden mit der steuerlichen Entlastung auch das Signal, dass die Gesellschaft Kinder und Eltern wertschätzt.

Im internationalen Vergleich hat sich Deutschland mit dem kombinierten Modell aus Kindergeld und Freibetrag für Kinder einen guten Ruf erworben. Nur wenige Länder bieten ein so flexibles und abgestimmtes System. Während in anderen Staaten meist nur eine Leistung im Mittelpunkt steht, sorgt das deutsche System für mehr Gerechtigkeit und passgenaue Förderung. Diese Kombination gilt als Vorbild und wurde auch von internationalen Organisationen mehrfach hervorgehoben.

Regelmäßige Anpassungen garantieren, dass der Freibetrag für Kinder stets aktuell bleibt. Die Politik erkennt an, dass sich Lebenshaltungskosten, Einkommen und soziale Bedürfnisse verändern. Familien können sich daher auf Kontinuität verlassen. Die Förderung wächst mit und bleibt Teil einer modernen, offenen Gesellschaft. Deshalb ist der Freibetrag nicht nur ein Steuerelement, sondern ein Symbol für Familienfreundlichkeit und gesellschaftlichen Fortschritt.

Kinderfreibetrag: Was ist das?

Der Kinderfreibetrag zählt zu den wichtigsten steuerlichen Instrumenten für Familien in Deutschland. Ziel dieser Förderung ist es, das Existenzminimum jedes Kindes zu schützen und Eltern gezielt zu entlasten. Im Zentrum steht die Idee, dass der Staat nicht auf das Einkommen zugreifen darf, das für die Grundbedürfnisse von Kindern benötigt wird. Der Freibetrag für Kinder ist daher kein Geldbetrag, der direkt ausgezahlt wird. Stattdessen reduziert er das zu versteuernde Einkommen und wirkt so indirekt, aber spürbar.

Viele Eltern kennen vor allem das Kindergeld. Doch im Hintergrund greift automatisch der Freibetrag für Kinder, sobald dieser die größere finanzielle Wirkung entfaltet. Während das Kindergeld eine monatliche Zahlung darstellt, bringt der Freibetrag einen steuerlichen Vorteil erst nach Abgabe der Steuererklärung. Eltern, deren Einkommen eine bestimmte Grenze überschreitet, profitieren besonders stark, weil ihre Steuerersparnis dann über dem jährlichen Kindergeld liegt. Bei geringeren Einkommen bleibt das Kindergeld in den meisten Fällen die attraktivere Variante.

Der Freibetrag besteht aus zwei Komponenten. Einerseits sichert er das Existenzminimum des Kindes ab, andererseits bezieht er Kosten für Betreuung, Erziehung und Ausbildung mit ein. Beide Beträge werden zusammengerechnet und bilden die Grundlage für die steuerliche Entlastung. Die Höhe des Freibetrags passt sich regelmäßig den wirtschaftlichen Entwicklungen an. So bleibt die Förderung für Familien immer auf dem aktuellen Stand.

Das deutsche System sorgt mit dem Freibetrag für Kinder für Flexibilität und Fairness. Familien profitieren, ohne selbst aktiv werden zu müssen. Das Finanzamt übernimmt die Prüfung und entscheidet, welche Förderung vorteilhafter ist. Diese Logik macht den Freibetrag für Kinder zu einem modernen, leistungsfähigen und verlässlichen Teil der deutschen Familienpolitik.

Höhe und Entwicklung des Kinderfreibetrags

Die Entwicklung des Kinderfreibetrags spiegelt die wirtschaftlichen und politischen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte wider. Jedes Jahr prüft der Gesetzgeber, ob die bestehende Höhe noch ausreicht, um das Existenzminimum von Kindern steuerfrei zu stellen. Dabei fließen zahlreiche Faktoren in die Berechnung ein. Lebenshaltungskosten, Preissteigerungen und gesellschaftliche Entwicklungen spielen stets eine Rolle. Im Jahr 2026 beträgt der Freibetrag für Kinder 6.828 Euro pro Kind. Dazu kommt der zusätzliche Betrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung, der 2.928 Euro beträgt. Zusammen ergibt sich so eine Entlastung von 9.756 Euro jährlich je Kind.

In den letzten Jahren wurde der Freibetrag regelmäßig angehoben. Ursache dafür waren steigende Preise, höhere Wohnkosten und eine angespannte wirtschaftliche Lage. Der Gesetzgeber will damit sicherstellen, dass Familien mit Kindern nicht überproportional belastet werden. Der Kinderfreibetrag bleibt daher ein dynamisches Element der Familienförderung. Das System reagiert flexibel auf Veränderungen im sozialen Umfeld. Jede Anpassung folgt dem Anspruch, Gerechtigkeit und Chancengleichheit für Kinder zu sichern.

Blickt man zurück, lag der Freibetrag noch vor 20 Jahren deutlich niedriger. Stetige Erhöhungen wurden im Rahmen großer Steuerreformen beschlossen. Die Politik setzte immer wieder gezielte Signale für mehr Familienfreundlichkeit. Für Eltern bedeutet diese Entwicklung eine verlässliche Unterstützung. Mit jeder Anhebung wächst der Abstand zwischen steuerpflichtigem Einkommen und dem tatsächlichen Bedarf. Das schafft Planungssicherheit und stärkt das Vertrauen in den Staat.

Der aktuelle Stand beim Freibetrag für Kinder zeigt: Die Förderung bleibt nicht statisch. Familien können sicher sein, dass die Entlastung immer wieder an neue Lebenslagen angepasst wird. Die Entwicklung der Freibeträge steht damit auch für gesellschaftlichen Fortschritt und ein Bekenntnis zur sozialen Verantwortung.

Kinderfreibetrag im Vergleich zum Kindergeld

Kindergeld und Freibetrag für Kinder sind die beiden wichtigsten Säulen der staatlichen Familienförderung. Beide Instrumente unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise, ergänzen sich jedoch perfekt. Während das Kindergeld jeden Monat als feste Zahlung auf dem Konto der Eltern eingeht, wirkt der Freibetrag für Kinder indirekt. Er senkt die jährliche Steuerlast, jedoch nur dann, wenn der finanzielle Vorteil größer ist als das gezahlte Kindergeld.

Das Finanzamt prüft jedes Jahr, welches Modell für die jeweilige Familie günstiger ist. Wer ein geringes oder mittleres Einkommen hat, profitiert meistens vom Kindergeld. Die monatliche Zahlung sichert die Grundbedürfnisse und schafft Verlässlichkeit. Familien mit höherem Einkommen erzielen mit dem Freibetrag für Kinder oft die größere Steuerersparnis. Hier zahlt sich die Entlastung erst im Steuerbescheid aus, wirkt aber umso stärker.

Ein weiterer Unterschied betrifft die Auszahlung. Das Kindergeld fließt regelmäßig und unabhängig vom Steuerbescheid. Die Wirkung des Freibetrags zeigt sich erst nach der Abgabe der Steuererklärung. Beide Förderungen schließen sich gegenseitig aus, weil die Günstigerprüfung nur die jeweils vorteilhafteste Variante gewährt. Eltern müssen sich deshalb nie selbst entscheiden oder aktiv werden. Sie können darauf vertrauen, dass das System automatisch den besten Vorteil berechnet.

Die Kombination aus Kindergeld und Freibetrag für Kinder sorgt für Gerechtigkeit. Jeder erhält die Förderung, die am besten zur eigenen Lebenssituation passt. Gerade deshalb gilt das deutsche Modell international als Vorbild. Unterschiedliche Familienmodelle, Einkommen und Kinderzahlen werden zuverlässig abgedeckt. Für Eltern bedeutet das: Mehr Sicherheit, bessere Planbarkeit und weniger Bürokratie.

Antrag, Ablauf und Besonderheiten bei der Steuererklärung

Eltern, die vom Freibetrag für Kinder profitieren möchten, müssen keinen gesonderten Antrag stellen. Das System in Deutschland ist darauf ausgelegt, möglichst unkompliziert zu funktionieren. Es genügt, das Kind korrekt in der jährlichen Steuererklärung einzutragen. Name, Geburtsdatum und Verwandtschaftsverhältnis sind für das Finanzamt wichtig. Minderjährige Kinder werden automatisch berücksichtigt, sofern die Angaben stimmen. Bei volljährigen Kindern ist ein Nachweis über Ausbildung, Studium oder Freiwilligendienst notwendig.

Die Steuererklärung bildet die Grundlage für die Günstigerprüfung. Das Finanzamt vergleicht, ob das Kindergeld oder der Freibetrag für Kinder den höheren finanziellen Vorteil bietet. Die Entscheidung erfolgt automatisch, ohne dass Eltern selbst rechnen oder einen Antrag stellen müssen. Wer in Trennung oder Scheidung lebt, kann die Aufteilung des Freibetrags beantragen. In der Praxis genügt ein formloser Antrag oder die Angabe im Steuerformular. Die Hälfte des Freibetrags steht in der Regel jedem Elternteil zu. Es gibt jedoch die Möglichkeit, auf Antrag den gesamten Vorteil einer Person zu übertragen, etwa wenn ein Elternteil das Kind allein erzieht.

Einige Besonderheiten gilt es zu beachten. Pflegekinder und Stiefkinder werden in der Steuererklärung genauso anerkannt wie leibliche Kinder. Das gilt auch für adoptierte Kinder. Bei Auslandskindern prüft das Finanzamt zusätzliche Voraussetzungen. Für alle Fälle gilt: Änderungen in der Lebenssituation werden bei der nächsten Steuererklärung angegeben. Die Anpassung erfolgt schnell und ohne großen Aufwand.

Mit der Steuererklärung erhalten Familien ihren Anspruch auf den Freibetrag für Kinder vollständig und ohne komplizierte Verfahren. Die automatische Prüfung gibt Eltern Sicherheit. Das System bleibt flexibel und zuverlässig. Viele Familien schätzen, dass kein zusätzlicher Papierkram nötig ist. Der Ablauf wurde bewusst bürgernah gestaltet und sorgt für eine effektive Umsetzung der Förderung.

Prognosen zu 2027, 2028 bis 20230

Für die Jahre 2027 bis 2030 gibt es bisher keine gesetzlich festgelegten Werte für den Kinderfreibetrag in Deutschland. Der Gesetzgeber hat die Höhe der Freibeträge nur bis einschließlich 2026 verbindlich geregelt. Was danach kommt, bleibt noch offen. Steuerportale, Sozialverbände und Wirtschaftsexperten beschäftigen sich dennoch intensiv mit der wahrscheinlichen Entwicklung. Viele rechnen damit, dass sich die Kinderfreibeträge in den kommenden Jahren weiter erhöhen werden. Gründe dafür sind die Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und die politische Zielsetzung, Familien dauerhaft zu entlasten.

Tabelle 2: Prognosen zum Kinderfreibetrag 2027, 2028, 2029 und 2030

| Jahr | Sächliches Existenzminimum je Elternteil (EUR) | BEA-Freibetrag je Elternteil (EUR) | Summe je Elternteil (EUR) | Gesamtsumme je Kind (beide Eltern, EUR) |

| 2027 | 3.520 | 1.470 | 4.990 | 9.980 |

| 2028 | 3.610 | 1.480 | 5.090 | 10.180 |

| 2029 | 3.720 | 1.490 | 5.210 | 10.420 |

| 2030 | 3.830 | 1.490 | 5.320 | 10.640 |

Jedes Jahr passt die Politik den Kinderfreibetrag an neue Rahmenbedingungen an. Meistens orientiert sich die Erhöhung am Existenzminimumbericht der Bundesregierung, der regelmäßig aktualisiert wird. Auch in Zukunft wird dieser Bericht eine wichtige Rolle spielen, weil er aufzeigt, wie viel Geld Familien tatsächlich zum Leben brauchen. Daraus leitet sich ab, wie hoch der steuerliche Freibetrag sein muss. In den Prognosen für 2027 bis 2030 gehen Experten von moderaten, aber stetigen Steigerungen aus. Im Regelfall kalkulieren sie mit einer jährlichen Anpassung zwischen ein und drei Prozent.

Das sächliche Existenzminimum für ein Kind könnte 2027 bereits zwischen 3.490 und 3.550 Euro pro Elternteil liegen. Für das Jahr 2028 erwarten viele einen Anstieg auf etwa 3.570 bis 3.650 Euro. Bis 2029 ist eine weitere Steigerung auf rund 3.650 bis 3.750 Euro wahrscheinlich. Für 2030 wird sogar ein Wert zwischen 3.740 und 3.850 Euro genannt. Der zusätzliche Freibetrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung (BEA-Freibetrag) dürfte in diesem Zeitraum konstant bleiben oder sich leicht auf bis zu 1.490 Euro erhöhen.

Insgesamt kann die steuerfreie Summe für beide Elternteile und alle Freibeträge im Jahr 2030 bei fast 10.000 Euro liegen. Diese Entwicklung bleibt jedoch eine Schätzung, weil politische Entscheidungen immer eine Rolle spielen. Sobald neue Gesetze beschlossen werden oder ein aktueller Existenzminimumbericht erscheint, stehen die endgültigen Beträge fest. Bis dahin dienen Prognosen und Hochrechnungen als sinnvolle Orientierung für Eltern und Steuerexperten.

FAQ

Was umfasst der steuerliche Freibetrag für Kinder?

Der Freibetrag setzt sich aus dem Betrag für das sächliche Existenzminimum und dem Freibetrag für Betreuung, Erziehung oder Ausbildung zusammen. Beide Komponenten mindern gemeinsam das zu versteuernde Einkommen der Eltern.

Wie funktioniert die Günstigerprüfung im Vergleich zum Kindergeld?

Das Finanzamt vergleicht automatisch Steuerentlastung durch die Freibeträge mit der Entlastung durch das Kindergeld. Wirkt der Freibetrag stärker, reduziert er das zu versteuernde Einkommen; bleibt das Kindergeld vorteilhafter, wirkt ausschließlich dieses.

Wie hoch ist der Kinderfreibetrag im Jahr 2026?

Im Jahr 2026 beträgt der gesamte Freibetrag 9.756 Euro je Kind, davon 6.828 Euro für das Existenzminimum und 2.928 Euro für Betreuung, Erziehung oder Ausbildung. Pro Elternteil entfallen jeweils 4.878 Euro, sofern keine abweichende Aufteilung beantragt wird.

Wer profitiert besonders von den Kinderfreibeträgen?

Besonders vorteilhaft wirkt der Freibetrag bei mittleren und höheren Einkommen, bei denen der persönliche Steuersatz deutlich über null liegt. In diesen Fällen übersteigt die Steuerersparnis häufig die Entlastung durch das Kindergeld.

Welche Nachweise verlangt das Finanzamt in der Praxis?

In der Regel genügen die Angaben in der Steuererklärung, da die Familienkasse bereits die Kindergeldzahlung dokumentiert. Nur in besonderen Konstellationen, etwa bei Trennung oder Übertragung des Freibetrags, fragt das Finanzamt zusätzliche Unterlagen an.

Dr. Ulrich Fielitz ist unabhängiger Finanzanalyst und Betreiber von kostenlos.com.

Die Plattform ist vollständig werbefrei und bietet faktenbasierte Informationen zu Steuern, Inflation und Zinsen.

Zum Autorenprofil