Die Inflation in Russland stellt seit mehreren Jahren ein zentrales wirtschaftliches und soziales Thema dar. Besonders nach Beginn des Kriegs in der Ukraine im Jahr 2022 hat sich die Preisentwicklung stark beschleunigt. Internationale Sanktionen, der Rückzug westlicher Unternehmen sowie eine tiefgreifende Umstrukturierung der Lieferketten haben die Produktionskosten erhöht und zu einem erheblichen Inflationsdruck geführt. Während die Verbraucherpreise in den Jahren 2022 und 2023 teils zweistellige Zuwachsraten verzeichneten, zeigt sich im Jahr 2025 eine gewisse Beruhigung, wenngleich das Niveau weiterhin deutlich über dem offiziellen Ziel der russischen Zentralbank liegt. Im Januar 2025 sind die Verbraucherpreise um 9,9 %, im Februar um 10,2 % gestiegen. Nach Angaben der Russischen Notenbank liegt die Inflationsrate in Oktober 2025 voraussichtlich bei 8,2 %.

Damit bleibt die Teuerung hoch, aber unter den Extremwerten der Vorjahre. Eine wichtige Rolle bei der allmählichen Stabilisierung spielt die russische Zentralbank (CBR), die den Leitzins mehrfach angehoben hat – zuletzt auf 21%. Diese geldpolitische Straffung soll die Konsumnachfrage bremsen, den Rubel stützen und damit die importierte Inflation eindämmen. In der Tat hat sich der Rubel im bisherigen Jahresverlauf 2025 gegenüber dem Euro um rund 15 % aufgewertet, was vor allem bei importierten Waren für einen gewissen Preisdämpfungseffekt sorgt. Informationen zur Währung gibt es auf der Seite zur Euro Rubel Umrechnung.

Die Ursachen der anhaltenden Inflation in Russland sind vielfältig. Ein wesentlicher Faktor ist die eingeschränkte Verfügbarkeit vieler Importgüter. Nach dem Rückzug westlicher Unternehmen und dem Abbruch zahlreicher Handelsbeziehungen ist Russland gezwungen, auf teurere oder qualitativ minderwertige Alternativen zurückzugreifen – sei es bei Elektronik, Maschinen oder Lebensmitteln. Dies führt zu einem strukturellen Kostendruck in der gesamten Lieferkette. Gleichzeitig belasten Sanktionen die russische Wirtschaft zusätzlich, etwa durch erschwerten Zugang zu Technologie, Software oder internationalen Finanzdienstleistungen. Die Folge sind Engpässe, geringere Produktivität und steigende Preise.

Im September 2025 ging die Inflation in Russland auf 8,0 % von 8,10 % im August zurück. Für den Oktober rechnet die Russische Notenbank mit einem Wert von 8,2 %.

Empfehlung: Euro Rubel Prognose und Dollar Rubel Prognose

Inhalt

Inflation in Russland 2025

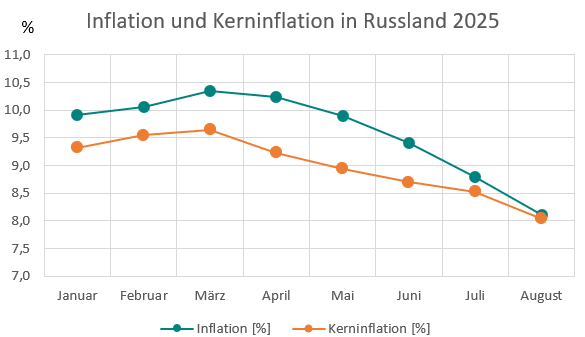

Zu Beginn des Jahres 2025 lag die Inflationsrate in Russland auf hohem Niveau (Tabelle 1). Die Entwicklung der Inflation in Russland im Jahr 2025 zeigt einen deutlichen Wandel, der vor allem im Verlauf der ersten sieben Monate sichtbar wird. Während die Teuerungsrate zu Jahresbeginn zweistellig blieb, zeichnete sich ab dem Frühjahr eine Entspannung ab, die bis in den Sommer hinein anhielt. Besonders auffällig ist, dass auch die Kerninflation, die die volatilen Komponenten wie Energie und Lebensmittel ausblendet, einen ähnlichen Trend erkennen lässt. Dadurch ergibt sich ein konsistentes Bild einer allmählich abklingenden Preisdynamik.

Tabelle 1: Inflation in Russland 2025. Quelle: cbr.ru

| 2025 | Inflation [%] | Kerninflation [%] |

| Januar | 9,92 | 9,32 |

| Februar | 10,06 | 9,55 |

| März | 10,34 | 9,65 |

| April | 10,23 | 9,23 |

| Mai | 9,90 | 8,94 |

| Juni | 9,40 | 8,70 |

| Juli | 8,80 | 8,53 |

| August | 8,14 | 8,04 |

| September | 7,98 | 7,65 |

| Oktober | 8,20 (voraussichtlich) |

Im Januar lag die Gesamtinflation noch bei 9,92 %, während die Kerninflation mit 9,32 % nur geringfügig niedriger ausfiel. Bereits im Februar stiegen beide Werte leicht an, was auf anhaltenden Druck bei bestimmten Konsumgütern hindeutete. Der Höhepunkt dieser Entwicklung wurde im März erreicht, als die Inflation 10,34 % und die Kerninflation 9,65 % betrugen. Dieser kurze Anstieg markierte jedoch zugleich die Wende, da sich ab April ein klarer Rückgang abzeichnete.

Abbildung 1: Aktuelle Inflation und Kerninflation in Russland

Im April fiel die Kerninflation spürbar auf 9,23 %, während die Gesamtinflation mit 10,23 % noch hoch blieb. Der Rückgang verstärkte sich im Mai, als die Inflation auf 9,90 % und die Kerninflation auf 8,94 % sanken. Damit wurde erstmals seit Jahresbeginn die Marke von zehn Prozent unterschritten. Diese Entwicklung setzte sich im Juni fort, als die Inflationsrate auf 9,40 % zurückging und die Kerninflation mit 8,70 % weiter an Boden verlor.

Besonders bemerkenswert ist der Juli, in dem die Inflation auf 8,80 % sank. Die Kerninflation lag mit 8,53 % nur noch geringfügig darunter. Dies deutet auf eine breite Entspannung über verschiedene Gütergruppen hinweg hin. Insgesamt zeigt sich damit ein klarer disinflationärer Trend, der durch rückläufige Nachfrageimpulse und stabilisierte Wechselkursbedingungen unterstützt worden sein dürfte. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte Russland mittelfristig wieder in ein einstelligeres, stabileres Inflationsumfeld zurückkehren.

Entwicklung der Inflationsrate in Russland – 2002 – 2025 historisch

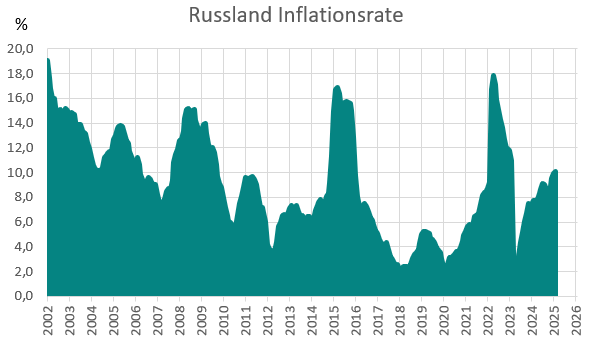

Wie sich die Verbraucherpreise in Russland langfristig entwickelt haben, ist in der Abbildung 2 angegeben. Zwischen 2002 und 2025 hat sich die Inflationsrate in Russland in mehreren markanten Phasen entwickelt. Dabei lassen sich deutliche Zusammenhänge mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen, geopolitischen Spannungen und globalen Krisen erkennen.

Erstmals wird die Inflationsentwicklung in Russland ab 2002 sichtbar, als sie noch bei knapp 20 % lag. Diese hohe Teuerungsrate war ein Nachhall der wirtschaftlichen Instabilität nach dem Zerfall der Sowjetunion. Bis 2004 sank die Inflation allmählich unter die Marke von 12 %, unterstützt durch eine Phase wachsender Rohstoffexporte, vor allem Öl und Gas. Diese Rohstoffe bildeten das Fundament des russischen Haushalts und ermöglichten eine gewisse makroökonomische Stabilisierung.

Abbildung 2: Entwicklung der Inflation in Russland. Quelle: bis.org

Zwischen 2005 und 2008 stieg die Inflation erneut an, was mit einem starken Kapitalzufluss und wachsender Binnenkaufkraft einherging. Gleichzeitig befeuerten steigende Weltmarktpreise für Lebensmittel und Energie die Teuerung. Der Höhepunkt dieser Phase wurde 2008 mit Werten über 15 % erreicht – kurz bevor die globale Finanzkrise ausbrach. Der folgende Nachfrageeinbruch senkte die Inflationsrate, die bis Ende 2010 unter 9 % fiel.

Ein bemerkenswerter Wendepunkt war das Jahr 2014. Im Zuge der Annexion der Krim und der daraufhin verhängten westlichen Sanktionen verlor der Rubel massiv an Wert. In Kombination mit dem Verfall der Ölpreise führte dies zu einem Inflationsschub, der bis Anfang 2015 in einer Teuerung von über 16 % gipfelte. Die russische Zentralbank reagierte mit einer drastischen Zinserhöhung, was mittelfristig zur Stabilisierung beitrug. Bis Ende 2017 fiel die Inflation auf ein historisches Tief unter 3 %.

Entwicklung 2020 – 2025

Ein neuer Zyklus setzte 2021 ein, ausgelöst durch pandemiebedingte Lieferengpässe, steigende globale Energiepreise und geopolitische Unsicherheiten. Im Jahr 2022 verschärfte der Einmarsch Russlands in die Ukraine die Lage dramatisch. Die westlichen Sanktionen, verbunden mit einem Einbruch bei Importen und Kapitalflucht, ließen die Inflation im März und April 2022 auf über 17 % schnellen.

Interessanterweise folgte 2023 ein abrupter Rückgang auf zeitweise unter 3 %, was auf staatliche Preisregulierungen, Basiseffekte und die temporäre Stabilisierung des Rubels zurückzuführen war. Seit Mitte 2023 ist jedoch ein erneuter Aufwärtstrend zu beobachten. Bis Februar 2025 stieg die Inflationsrate auf über 10 %. Ursachen sind unter anderem der chronische Arbeitskräftemangel, steigende Staatsausgaben im militärischen Sektor und anhaltende Importprobleme durch Sanktionen.

Die russische Inflationsentwicklung zeigt somit eine hohe Abhängigkeit von geopolitischen Ereignissen, Rohstoffpreisen und strukturellen Schwächen der Binnenwirtschaft.

Verbraucherpreise bei Lebensmittel

Im Lebensmittelbereich zeigt sich die Inflation besonders deutlich. Produkte des täglichen Bedarfs wie Brot, Milch, Gemüse und Fleisch sind in den letzten Jahren spürbar teurer geworden. Während der russische Staat mit Exportbeschränkungen, Subventionen und Preisdeckeln reagiert, zeigen diese Maßnahmen oft nur begrenzte Wirkung. Viele Preisregulierungen führen zu Marktverzerrungen, Hamsterkäufen oder zu einer Verlagerung von Produkten in den informellen Handel.

Die Zentralbank Russlands verfolgt weiterhin das langfristige Ziel, die Inflation wieder auf rund 4 % zu senken. Doch angesichts der strukturellen Probleme, der geopolitischen Spannungen und einer insgesamt sinkenden wirtschaftlichen Effizienz gilt dies als äußerst ambitioniert. Zwar könnten sich im Laufe des Jahres 2025 weitere Entlastungen ergeben – etwa durch stabile Rohstoffpreise oder eine Beruhigung der Lohnentwicklung –, doch ein nachhaltiger Rückgang der Inflation wird frühestens 2026 erwartet. Voraussetzung dafür wäre eine Stabilisierung des außenwirtschaftlichen Umfelds, eine Rückkehr des Vertrauens in die Währung sowie eine schrittweise Erholung der industriellen Kapazitäten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Inflation in Russland weiterhin ein dominierendes wirtschaftliches Risiko darstellt. Trotz einzelner positiver Signale wie der Rubel-Aufwertung und der straffen Zinspolitik bleibt die Preisentwicklung volatil und von externen Faktoren abhängig. Für Haushalte bedeutet dies eine anhaltende Belastung, insbesondere bei Lebensmitteln und Alltagsgütern. Für Unternehmen steigen Planungsrisiken und Finanzierungskosten. Die russische Führung steht somit vor der Herausforderung, wirtschaftliche Stabilität zu sichern, ohne durch übermäßige Eingriffe in den Markt neue Ungleichgewichte zu schaffen.

Mehrwertsteuererhöhungen und Verbraucherpreise

Ein Zusammenhang zwischen der Mehrwertsteuer in Russland und der Inflation lässt sich klar erkennen, insbesondere in Jahren mit steuerpolitischen Änderungen. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wirkt sich in der Regel direkt auf das allgemeine Preisniveau aus, da Unternehmen die gestiegenen Steuersätze häufig unmittelbar an die Verbraucher weitergeben. Dies führt kurzfristig zu einem spürbaren Anstieg der Inflationsrate.

Ein prägnantes Beispiel liefert das Jahr 2019. Damals erhöhte die russische Regierung den regulären Mehrwertsteuersatz von 18 % auf 20 %. In der Folge stieg die Inflation im Januar 2019 auf 5,0 %, nachdem sie im Dezember 2018 noch bei 4,2 % gelegen hatte. In den Monaten Februar und März 2019 verharrte sie bei 5,2 %. Dieser Anstieg ist zumindest teilweise durch die Steueranpassung erklärbar, da viele Waren und Dienstleistungen unmittelbar teurer wurden. Solche Preisbewegungen nach einer Mehrwertsteueranhebung sind typisch, weil sie das gesamte Konsumniveau betreffen und breitflächig durchschlagen.

Neben diesem direkten Preiseffekt hat die Mehrwertsteuer auch eine indirekte Wirkung auf die Inflation, insbesondere über die Fiskalpolitik. Eine Steuererhöhung stärkt kurzfristig die Staatseinnahmen und eröffnet Handlungsspielräume für zusätzliche Ausgaben – etwa im Bereich Infrastruktur, Verteidigung oder Soziales. Wenn diese Ausgaben die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erhöhen, kann daraus ein zusätzlicher inflationärer Impuls entstehen. In solchen Fällen beobachtet die russische Zentralbank die Lage sehr genau. Um einer übermäßigen Preisbeschleunigung entgegenzuwirken, könnte sie geldpolitisch reagieren – etwa durch Zinserhöhungen, wie es nach der Mehrwertsteueranhebung 2019 teilweise geschehen ist.

Allerdings ist zu beachten, dass die Wirkung der Mehrwertsteuer auf die Inflation in Russland regelmäßig durch externe Faktoren überlagert wird. Dazu zählen insbesondere Wechselkursschwankungen des Rubels, Öl- und Gaspreise sowie geopolitische Entwicklungen wie Sanktionen oder Handelskonflikte. In Phasen wirtschaftlicher Unsicherheit, wie etwa nach dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022, treten die Effekte von Steuerpolitik hinter stärkeren preistreibenden Faktoren zurück.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Erhöhung der Mehrwertsteuer in Russland typischerweise zu einem kurzfristigen Inflationsanstieg führt. Die Stärke dieses Effekts hängt jedoch stark vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld ab und kann durch externe Schocks entweder verstärkt oder abgeschwächt werden.