Nach den wirtschaftlich turbulenten Jahren hat sich die Preisstabilität in Deutschland nur langsam normalisiert. Viele Verbraucher, Anleger und Unternehmen fragen sich, wie sich das Preisniveau mittelfristig entwickeln könnte. Die Prognosen zur Inflation in Deutschland 2026 bis 2030 basieren auf aktuellen Daten führender Institute und berücksichtigt geldpolitische sowie geopolitische Einflussfaktoren.

Nach den wirtschaftlich turbulenten Jahren hat sich die Preisstabilität in Deutschland nur langsam normalisiert. Viele Verbraucher, Anleger und Unternehmen fragen sich, wie sich das Preisniveau mittelfristig entwickeln könnte. Die Prognosen zur Inflation in Deutschland 2026 bis 2030 basieren auf aktuellen Daten führender Institute und berücksichtigt geldpolitische sowie geopolitische Einflussfaktoren.

Für das Jahr 2026 erwarten Ökonomen eine moderate Teuerungsrate zwischen 1,8 % und 2,4 %. Die Kerninflation wird etwas höher erwartet. Die Entwicklung hängt maßgeblich von den Zinsschritten der Europäischen Zentralbank und der Lohnpolitik ab. Energiepreise, Rohstoffversorgung und Wechselkurse bleiben ebenfalls bedeutende Variablen. Im Basisszenario sinkt die Inflation bis 2027 allmählich auf rund 2,0 %. Ab 2028 könnte sie unter die Zielmarke der EZB von zwei Prozent rutschen – sofern keine neuen externen Schocks auftreten.

Langfristige Prognosen sind mit Unsicherheiten behaftet. Trotzdem zeigen viele Modellrechnungen eine Annäherung an historische Mittelwerte. Die Teuerungsrate bis 2030 hängt stark von strukturellen Faktoren wie Demografie, Globalisierung und Digitalisierung ab. Auch die Fiskalpolitik in Deutschland sowie die Lage auf dem Arbeitsmarkt werden entscheidend sein.

Ein Blick auf die Prognosebandbreiten verschiedener Institute zeigt: Zwischen 2026 und 2030 dürfte die durchschnittliche Inflation in Deutschland zwischen 1,8 % und 2,4 % pro Jahr liegen. Eine Rückkehr zu den extrem niedrigen Raten der 2010er-Jahre gilt derzeit als unwahrscheinlich. Dennoch erwarten viele Experten keine dauerhaft hohe Inflation wie 2022 oder 2023.

Faktenbox

🔍 Wie entsteht eine Inflationsprognose? – Einfach erklärt

Eine Inflationsprognose schätzt, wie stark die Preise in Zukunft steigen könnten. Dafür werden viele Faktoren gleichzeitig betrachtet: Wie hoch sind die Zinsen der Europäischen Zentralbank? Wie entwickeln sich Energiepreise, Löhne und Steuern? Gibt es Lieferprobleme oder neue Krisen?

Diese Prognose hilft Haushalten und Unternehmen bei langfristigen Entscheidungen. Wer sparen, investieren oder Vermögen erhalten will, sollte Realzinsen, Nominalzinsen und Inflationsrate regelmäßig vergleichen. Je nach Anlagehorizont bieten sich unterschiedliche Strategien zum Inflationsschutz an. Die Entwicklung bleibt dynamisch – regelmäßige Updates zur Inflation in Deutschland Prognose werden hier bereitgestellt.

Empfehlung: Euribor Prognose, Goldpreis Prognose

Inhalt

- 1 Prognose der Bundesbank zur Inflation und Kerninflation

- 2 Inflationsprognose des IWF für Deutschland 2025 – 2030

- 3 ✅ Prognose Inflationsrate 2026

- 4 Konjunkturprognose für Deutschland 2025 – 2026 der Europäischen Kommission

- 5 Vorhersagen zur Inflationsrate in 2027

- 6 2028 Vorhersage der Inflationsrate Deutschland

- 7 Inflation 2029

- 8 ✅ Langfristige Prognose zur Inflation Deutschland 2030

- 9 Prognose zur Kerninflation 2026 und 2027

- 10 Einflussfaktoren auf Inflationsprognosen

- 11 Modellierung der Inflation durch die Redaktion

- 12 Häufige Fragen zur zukünftigen Inflationsentwicklung

- 12.1 Was ist die Inflationsprognose für Deutschland im Jahr 2026?

- 12.2 Welche Faktoren beeinflussen die Inflationsentwicklung bis 2030?

- 12.3 Wie zuverlässig sind Inflationsprognosen?

- 12.4 Welche Rolle spielt die EZB bei der Inflationsbekämpfung?

- 12.5 Wird die Inflation in Deutschland langfristig unter 2 % sinken?

- 13 Quellangaben

Prognose der Bundesbank zur Inflation und Kerninflation

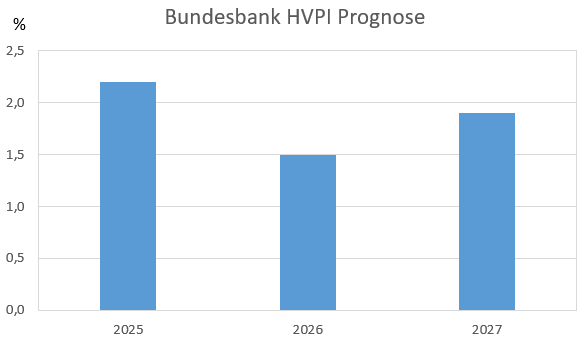

Die Bundesbank veröffentlichte am 6. Juni 2025 eine aktualisierte Prognose für die Entwicklung von Inflation und Kerninflation in Deutschland. Nach Einschätzung der Bundesbank dürfte die Teuerungsrate im Jahr 2025 mit 2,2 Prozent weiterhin über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank liegen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Prognose der Bundesbank zur HVPI-Inflation und Kerninflation für Deutschland 2025 – 2027 (HVPI) vom 06.06.2025. Quelle: bundesbank.de

Im Bereich der Kerninflation, die ohne die volatilen Komponenten Energie und Nahrungsmittel berechnet wird, erwartet die Bundesbank für 2025 sogar einen Wert von 2,6 Prozent. Für das Jahr 2026 rechnet die Bundesbank mit einer deutlichen Abschwächung der Preissteigerung: Die HVPI-Inflation soll dann nur noch 1,5 Prozent betragen, während die Kerninflation auf 1,9 Prozent sinkt.

Bemerkenswert ist jedoch die Prognose für das Jahr 2027. Hier wird beim HVPI wieder ein leichter Anstieg auf 1,9 Prozent erwartet. Die Kerninflation steigt parallel auf 2,0 Prozent. Die Bundesbank geht also davon aus, dass die Inflationsdynamik nach dem vorübergehenden Rückgang im Jahr 2026 nicht dauerhaft niedrig bleibt, sondern wieder leicht anzieht. Dies könnte auf eine Stabilisierung der Nachfrage oder ein Auslaufen von Sondereffekten hindeuten. Die Prognose zeigt insgesamt eine Normalisierung des Preisniveaus, wobei die Kerninflation weiterhin eine wichtige Rolle für die geldpolitische Analyse spielt.

Tabelle 1: Inflationsprognose der Bundesbank, Daten zu Abbildung 1

| Jahr | HVPI-Inflation | HVPI-Kerninflation |

| 2025 | 2,2 % | 2,6 % |

| 2026 | 1,5 % | 1,9 % |

| 2027 | 1,9 % | 2,0 % |

Inflationsprognose des IWF für Deutschland 2025 – 2030

Die Inflationsprognose des IWF bietet eine verlässliche Grundlage zur Einschätzung der Preisentwicklung bis 2030. Aufgrund ihrer internationalen Vergleichbarkeit und Methodik eignet sie sich besonders gut, um die Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland exemplarisch und nachvollziehbar für den Zeitraum von 2026 bis 2030 darzustellen. Die jüngste Inflationsprognose für Deutschland des Internationalen Währungsfonds zeigt eine stabile Entwicklung. Nach Jahren erhöhter Preissteigerungen erwartet der IWF ab 2025 eine Rückkehr zu moderaten Raten.

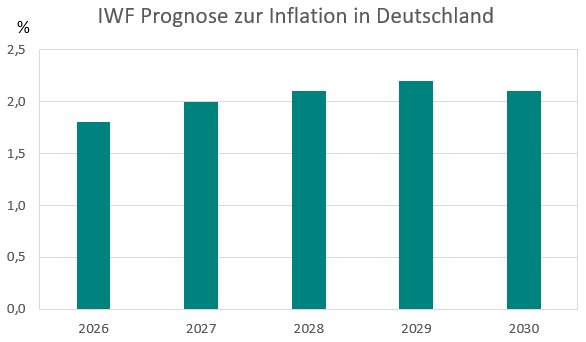

Abbildung 2: Prognose zur Inflation in Deutschland des Internationalen Währungsfonds, 2026 – 2030, vom 15.10.2025. Quelle: imf.org

In den kommenden Jahren erwartet der Internationale Währungsfonds eine weitgehend stabile Preisentwicklung. Die Teuerungsraten sollen dabei moderat bleiben und keine extremen Ausschläge zeigen. Die Inflationsprognose des IWF für Deutschland bis 2030 signalisiert eine Rückkehr zu geldpolitischer Normalität. Für das Jahr 2025 wird ein Wert von 2,1 % angegeben. 2026 soll die Inflation mit 1,8 % etwas darunterliegen, was auf temporäre Effekte oder Basiseffekte hindeuten könnte.

In den Folgejahren steigt die Teuerungsrate laut IWF leicht an. Für 2027 wird ein Wert von 2,0 % prognostiziert, während 2028 und 2030 jeweils bei 2,1 % liegen sollen. Der höchste Wert der gesamten Periode wird für das Jahr 2029 mit 2,2 % erwartet.

Trotz kleiner Schwankungen bleibt die Entwicklung im Korridor zwischen 1,8 % und 2,2 %, was auf ein kontrolliertes Inflationsumfeld schließen lässt. Dies würde der Europäischen Zentralbank erlauben, ihre Zinspolitik graduell zu normalisieren.

Der langfristige Durchschnitt der Prognosen beträgt 2,05 %, was sehr nahe am EZB-Zielwert liegt. Insgesamt deutet alles auf ein stabiles, berechenbares Preisumfeld hin.

Tabelle 2: Daten zur Abbildung 1 – IWF-Inflationsprognose 2025 -2030

| Jahr | Inflation [%] |

| 2025 | 2,1 |

| 2026 | 1,8 |

| 2027 | 2,0 |

| 2028 | 2,1 |

| 2029 | 2,2 |

| 2030 | 2,1 |

✅ Prognose Inflationsrate 2026

Die Inflation Deutschland 2026 bewegt sich nach Einschätzung vieler Analysten in einer leicht sinkenden Tendenz. Empfehlung: EZB Leitzins Prognose

Tabelle 3: Inflation Prognosen Deutschland 2026 von verschiedenen Marktanalysten. Aktualisierung 12.12.2025. Quellen: s. Quellenverzeichnis am Seitenende

<trEuropäische Kommission2,217.09.2025

| Institution | Prognose 2026 [%} | Vorhersage vom |

| Bundesverband deutscher Banken e. V. | 1,9 | 06.10.2025 |

| Commerzbank | 2,0 | 05.11.2025 |

| DIW | 2,2 | 12.12.2025 |

| Deutsche Bundesbank (HVPI) | 1,5 | 06.06.2025 |

| Europäische Kommission | 2,2 | 17.09.2025 |

| ifo Institut | 2,2 | 11.12.2025 |

| IfW Kiel (IfW) | 1,8 | 10.12.2025 |

| ING-DiBa | 2,3 | 05.11.2025 |

| Internationaler Währungsfonds (IWF) | 1,8 | 15.10.2025 |

| IWH Halle | 2,1 | 10.12.2025 |

| Landesbank Baden-Württemberg | 2,0 | 02.09.2025 |

| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 2,1 | 12.11.2025 |

| OECD | 2,1 | 03.06.2025 |

| RWI Essen | 2,0 | 10.12.2025 |

| Sachverständigenrat | 2,1 | 12.11.2025 |

| Skandinaviska Enskilda Banken | 1,8 | 11.11.2025 |

Nach der Konsolidierung der Teuerung im Jahr 2025 richten sich die Erwartungen nun auf das Folgejahr. Auch hier zeigen die aktuellen Projektionen ein moderates, aber spürbares Preiswachstum. Die Inflationsprognose 2026 für Deutschland fällt insgesamt leicht niedriger aus als im Vorjahr. Die Werte bewegen sich zwischen 1,5 % und 2,3 %. Am unteren Ende steht die Deutsche Bundesbank, die mit einem HVPI-Wert von 1,5 % eine besonders zurückhaltende Einschätzung abgibt. Dagegen rechnet die ING-DiBa mit 2,3 %, was das obere Ende des Prognosebereichs markiert.

Details

Der überwiegende Teil der Institute sieht die Inflation im Bereich zwischen 1,8 % und 2,1 %. Dazu zählen unter anderem der Internationale Währungsfonds, das Kieler Institut für Weltwirtschaft sowie die Landesbanken aus Hessen-Thüringen und Baden-Württemberg. Auch der Sachverständigenrat und die OECD gehen von stabilen Werten um 2,1 % aus.

Statistisch ergibt sich ein differenziertes Bild: Der arithmetische Mittelwert der Prognosen liegt bei 1,95 %, der Median beträgt 2,0 %. Die Spannweite beträgt 0,8 Prozentpunkte, wobei sich die meisten Werte auf ein relativ enges Band konzentrieren. Der Minimalwert von 1,5 % weicht deutlich nach unten ab, während der Maximalwert bei 2,3 % bleibt.

Der leicht rückläufige Durchschnitt deutet darauf hin, dass die Analysten mit einem weiteren Abklingen der Inflationsdynamik rechnen. Zwar bleiben regionale Unterschiede und geopolitische Risiken ein Unsicherheitsfaktor, doch ein Teil der Institute geht offenbar von anhaltend stabilen Energiepreisen und moderatem Lohnwachstum aus.

Bemerkenswert ist, dass neun von dreizehn Prognosen bei 2,1 % oder darunter liegen. Das spricht für eine gewisse Übereinstimmung in der Einschätzung, dass die EZB ihr Inflationsziel wieder in Reichweite bringen könnte. Da die Teuerungsrate im Euroraum ebenfalls sinkt, erscheinen solche Erwartungen grundsätzlich plausibel.

Insgesamt ist für 2026 keine Rückkehr zu Nullraten, aber auch kein neues Inflationshoch zu erwarten. Die Prognosen deuten auf eine Normalisierung der Preisentwicklung – begleitet von geldpolitischer Wachsamkeit, aber ohne akuten Handlungsdruck der Notenbank.

Detailprognose zur Verbraucherpreisänderung der ING-DiBa AG 2026

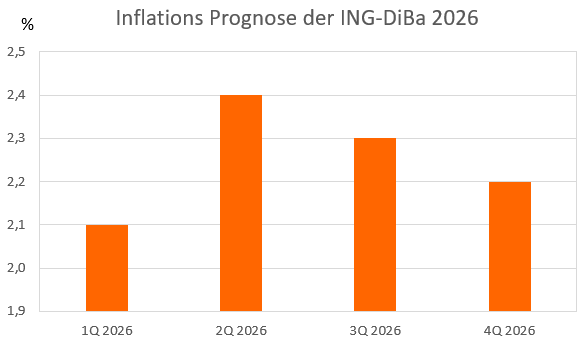

In der Abbildung 3 ist die Vorhersage der Inflationsrate der ING-DiBa AG für die vier Quartale in 2026 dargestellt. Nach der Disinflation 2024/2025 bleibt der Preisdruck 2026 spürbar, aber er verliert Dynamik.

Abbildung 3: Prognose zur Inflationsrate Q1 – Q4 2026 für Deutschland der ING-DiBa. Quelle: ing.com

Das Quartalsprofil zeigt kleine Wellen, sodass die Teuerung nahe dem Zielkorridor pendelt. Die Inflationsprognose der ING-DiBa startet im 1Q 2026 bei 2,1 Prozent und signalisiert frühe Stabilität. Im 2Q steigt der Wert auf 2,4 Prozent, weil Dienste und Löhne oft träge reagieren. Zugleich könnten Nachholeffekte bei regulierten Preisen wirken, und auch Basiseffekte spielen eine Rolle. Im 3Q sinkt die Rate auf 2,3 Prozent, während der Kostendruck etwas nachlässt. Das 4Q folgt mit 2,2 Prozent, sodass das Jahr mit moderater Entspannung endet. Insgesamt dominiert ein enger Korridor, und die Werte liegen durchgehend über zwei Prozent. Energiepreise stabilisieren den Index spürbar, doch die binnenwirtschaftliche Komponente bleibt hartnäckig, und sie begrenzt den Rückgang zusätzlich. Das spricht für eine robuste Kernkomponente, aber nicht für einen neuen Inflationsschub. Für die Geldpolitik bleibt damit ein Abwägen nötig, weil Wachstum und Preisstabilität gleichzeitig zählen.

Konjunkturprognose für Deutschland 2025 – 2026 der Europäischen Kommission

In den Jahren 2025 und 2026 werden Zölle und zunehmende globale Unsicherheit Konsum, Investitionen und Exporte voraussichtlich dämpfen. Die positiven Auswirkungen des Plans der neuen Regierung zur Steigerung der Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben zeigten sich in einer Wende des Unternehmensvertrauens – und glich damit das widrige und unsichere externe Umfeld teilweise aus.

Eine niedrigere Inflation dürfte die realen Haushaltseinkommen stützen und einen moderaten Konsumanstieg in den Jahren 2025 und 2026 unterstützen. Ein starkes Wachstum der öffentlichen Investitionen und die Erwartung einer lockereren Finanzpolitik dürften eine allmähliche Erholung der Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen unterstützen. Die Wohnbautätigkeit dürfte 2025 ihren Tiefpunkt erreichen und dann wieder anziehen, wie die leicht steigenden Baugenehmigungen und -aufträge sowie die steigenden Hypothekendarlehen zeigen.

Darüber hinaus führt das Wachstum der öffentlichen Investitionen bereits in diesem Jahr zu einer Trendwende im Nichtwohnungsbau. Die Exporte dürften jedoch das dritte Jahr in Folge das Wachstum belasten. Zölle und erhöhte Unsicherheit verstärken den strukturellen Rückgang in den wichtigsten Exportbranchen, und der US-Markt bietet keinen zusätzlichen Puffer mehr gegen die rapide schrumpfenden Exporte nach China.

Insgesamt dürfte das reale BIP 2025 stagnieren und 2026 wieder um 1,1 % wachsen. Quelle: Economic forecast for Germany vom 21.05.2025

Vorhersagen zur Inflationsrate in 2027

Die mittelfristigen Erwartungen zur Teuerung haben sich zuletzt leicht verschoben. Die Spanne der Prognosen für 2027 fällt dabei etwas breiter aus als in den Vorjahren (Tabelle 4). Die Inflationsprognose 2027 für Deutschland liegt laut aktuellen Einschätzungen zwischen 2,0 % und 2,6 %. Den höchsten Wert nennt das ifo Institut mit 2,6 %, was auf eine vergleichsweise pessimistische Bewertung hindeutet. Die Commerzbank erwartet mit 2,3 % ebenfalls ein leicht erhöhtes Preisniveau.

Dagegen sehen sowohl die ING-DiBa als auch der Internationale Währungsfonds eine moderate Inflationsrate von 2,0 %. Die skandinavische SEB liegt mit 2,1 % geringfügig darüber, bleibt aber im Rahmen der geldpolitischen Zielsetzung.

Die Statistik: Der arithmetische Mittelwert beträgt 2,2 %, der Median liegt bei 2,1 %. Die Differenz zwischen höchster und niedrigster Prognose beträgt 0,6 Prozentpunkte.

Trotz gewisser Abweichungen bewegt sich die Gesamteinschätzung in einem moderaten Bereich. Es ist davon auszugehen, dass strukturelle Faktoren wie Lohnkosten, Energiepreise und Dienstleistungsinflation den Trend maßgeblich beeinflussen. Insgesamt bleibt die Prognose zwar heterogener als in den Vorjahren, doch ein Inflationsrückfall unter 2 % erscheint eher unwahrscheinlich.

Tabelle 4: Vorhersagen zur Inflation 2027. Aktualisierung 14.11.2025. Quellen: s. Quellenverzeichnis am Seitenende

| Institution | Prognose 2027 [%} | Vorhersage vom |

| Commerzbank | 2,3 | 05.11.2025 |

| DIW | 2,1 | 11.12.2025 |

| Europäische Kommission | 2,2 | 17.09.2025 |

| ifo Institut | 2,3 | 11.12.2025 |

| IfW Kiel (IfW) | 2,1 | 10.12.2025 |

| ING-DiBa | 2,0 | 05.11.2025 |

| Internationaler Währungsfonds (IWF) | 2,0 | 15.10.2025 |

| IWH Halle | 2,1 | 10.12.2025 |

| RWI Essen | 2,4 | 10.12.2025 |

| Skandinaviska Enskilda Banken | 2,1 | 11.11.2025 |

Stabile Inflationsentwicklung erwartet

Für das Jahr 2027 gehen die Prognosen führender Institutionen von einer weitgehend stabilen Inflationsentwicklung in Deutschland aus. Die Deutsche Bundesbank erwartet eine Teuerung von 1,9 % und sieht damit eine Annäherung an das EZB-Ziel erreicht. Der Internationale Währungsfonds und die Skandinaviska Enskilda Banken rechnen mit 2,1 % und bleiben damit leicht darüber. Die höchste Prognose für die Verbraucherpreisentwicklung in 2027 kommt mit 2,2 % von der ING-Di-Ba. Die Insgesamt bleibt der Erwartungskorridor eng und signalisiert eine weitgehende Rückkehr zur geldpolitischen Normalität.

Die europäische Geldpolitik dürfte wieder expansiver ausgerichtet sein, sofern die Inflation weiter sinkt. Zinssenkungen könnten die Kreditnachfrage und damit die Investitionsbereitschaft stimulieren. Das würde in bestimmten Branchen preistreibend wirken, besonders im Bausektor.

Technologischer Fortschritt, Digitalisierung und sinkende Energiekosten könnten jedoch dämpfend wirken. Die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Industrien hängt zunehmend von Effizienz und Innovation ab. Gelingt dies, kann das Preisniveau trotz steigender Löhne stabil bleiben.

Empfehlung: Rentenerhöhung 2027 mit Tabelle

2028 Vorhersage der Inflationsrate Deutschland

2028 markiert möglicherweise den Übergang in eine neue geldpolitische Phase. Nach mehreren Jahren der Konsolidierung könnte das Inflationsziel dauerhaft erreicht sein. Die Inflation in Deutschland 2028 bewegt sich voraussichtlich nach einer Modellrechnung der Redaktion zwischen 1,5 % und 2,7 %. Dabei wird im Basisszenario mit einer Verbraucherpreisänderung von 2,3% gerechnet. Der Internationale Währungsfonds rechnet für 2028 mit 2,2%

In einem Umfeld konjunktureller Normalisierung gewinnt die Preisstabilität an Bedeutung. Der Fokus liegt zunehmend auf der langfristigen Wirkung von Klimapolitik, Infrastrukturinvestitionen und digitalem Strukturwandel. Viele dieser Entwicklungen wirken inflationär, könnten aber auch Effizienzgewinne bringen.

Zinssätze dürften sich auf moderatem Niveau einpendeln. Für Konsumenten bedeutet das: geringere Teuerung, aber auch niedrigere Nominalzinsen. Reale Kaufkraftgewinne bleiben nur bei aktiver Vermögenssteuerung möglich.

Die Rolle der Löhne bleibt entscheidend. Setzt sich der Fachkräftemangel fort, kann die Lohn-Preis-Spirale erneut aufflammen. Gleichzeitig wirkt globaler Wettbewerbsdruck preisdämpfend – besonders bei Gütern und Technik.

Die Inflation Deutschland 2028 dürfte weitgehend vorhersehbar verlaufen. Das schafft neue Spielräume für strategische Finanzentscheidungen. Inflation bleibt ein Risikofaktor, aber kein dominierendes Thema mehr.

Inflation 2029

Die Lage der deutschen Wirtschaft zeigt sich 2029 weitgehend stabilisiert. Zugleich rücken neue Herausforderungen in den Vordergrund. Die Inflation Deutschland 2029 wird auf von der Redaktion in der Spanne von 1,6 % bis 2,6 % geschätzt. Für das Basisszenario liegt die Inflationsrate bei 1,85, wogegen der Internationale Währungsfonds mit 2,2% rechnet.

Die Europäische Zentralbank dürfte ihre geldpolitischen Maßnahmen auf gleichbleibendem Niveau halten. Ein ausgeglichener Haushalt und geringe Staatsverschuldung unterstützen die Preisstabilität. Gleichzeitig wirken externe Schocks wie Handelskonflikte oder Energieverwerfungen jederzeit inflationsfördernd.

Auf der Angebotsseite könnten technologische Effekte verstärkt greifen. Automatisierung, KI und Digitalisierung verbessern Produktivität und wirken auf viele Preise dämpfend. Gleichzeitig entstehen neue Märkte und neue Preismechanismen.

Verbraucher erleben 2029 vermutlich die stabilste Preisentwicklung seit über einem Jahrzehnt. Die gefühlte Inflation bleibt aber insbesondere bei Mieten, Dienstleistungen und Lebensmittel spürbar. Besonders Haushalte mit geringem Einkommen reagieren sensibel auf einzelne Preisveränderungen.

Die Inflation Deutschland 2029 dürfte für viele Planer zur neuen „Normalität“ werden. Dennoch bleibt Wachsamkeit geboten – vor allem bei unerwarteten wirtschaftlichen oder politischen Entwicklungen.

✅ Langfristige Prognose zur Inflation Deutschland 2030

Landesbank Baden-Württemberg

Die Prognose der Landesbank Baden-Württemberg zur Entwicklung der Inflation in Deutschland für die Jahre 2025 bis 2030 zeichnet ein Bild moderater, aber sukzessive ansteigender Preissteigerungsraten (Tabelle 5). Für das Jahr 2025 wird ein Wert von 1,9 % erwartet. Im darauffolgenden Jahr 2026 rechnet die LBBW mit einer leichten Zunahme auf 2,0 %. Die Inflationsrate steigt laut Prognose im Jahr 2027 auf 2,1 % und erreicht im Jahr 2028 schließlich 2,2 %. Dieser Wert bleibt auch für die Jahre 2029 und 2030 konstant.

Die Vorhersage deutet auf eine Normalisierung der Teuerungsrate im Bereich des von der Europäischen Zentralbank angestrebten Inflationsziels hin. Nach den deutlichen Preisschüben der Vorjahre wird damit ein eher stabiles Inflationsumfeld unterstellt. Zugleich spiegelt die Projektion die Annahme wider, dass sich weder starke konjunkturelle Überhitzung noch signifikante Deflationsrisiken abzeichnen. Die LBBW erwartet, dass die Inflationsrate in Deutschland nach einem moderaten Anstieg bis 2028 auf einem stabilen Niveau verharrt. Diese Einschätzung bietet Marktteilnehmern und privaten Haushalten eine gewisse Planungssicherheit bezüglich der künftigen Entwicklung der Verbraucherpreise.

Tabelle 5: Prognose der Landesbank Baden-Württemberg zur Inflationsentwicklung in Deutschland 2025 – 2030

| Jahr | Inflation [%] |

| 2025 | 1,9 |

| 2026 | 2,0 |

| 2027 | 2,1 |

| 2028 | 2,2 |

| 2029 | 2,2 |

| 2030 | 2,2 |

Prognose zur Kerninflation 2026 und 2027

Die gesamtwirtschaftliche Teuerung hat sich zuletzt abgeschwächt, doch bei der Kerninflation bleiben strukturelle Preisauftriebe bestehen. Die aktuelle Datenlage liefert dafür ein differenziertes Bild für die kommenden Jahre (Tabelle 6).

Tabelle 6: Kerninflation Prognose 2025 -2027. Quellen s. Quellenverzeichnis am Seitenende

| Institution | Prognose 2026 [%} | Prognose 2027 [%} | Vorhersage vom |

| Deutsche Bundesbank (HVPI) | 1,9 | 2 | |

| ifo Institut | 2,5 | 2,4 | 11.12.2025 |

| OECD | 2,1 | ||

| IfW Kiel (IfW) | 2,2 | 2,4 |

Die Kerninflationsprognose für Deutschland bis 2027 weist laut führender Institutionen Werte zwischen 1,9 % und 2,7 % auf. Für 2025 erwarten sowohl die Deutsche Bundesbank als auch das ifo-Institut jeweils 2,6 %, während die OECD mit 2,7 % leicht darüber liegt. Das IfW Kiel prognostiziert mit 2,5 % den niedrigsten Wert im Beobachtungszeitraum.

Für das Jahr 2026 ergibt sich ein breiteres Spektrum. Die Bundesbank rechnet mit einem Rückgang auf 1,9 %, was auf nachlassende binnenwirtschaftliche Preistreiber hindeutet. Das ifo-Institut und das IfW Kiel sehen die Teuerung dagegen bei 2,4 % bzw. 2,2 %, was auf eine stabilere Preisdynamik im Dienstleistungssektor schließen lässt.

2027 steigen die Erwartungen wieder leicht an. Die Bundesbank nennt 2,0 %, das IfW 2,4 % und das ifo-Institut sogar 2,5 %. Die OECD liefert für dieses Jahr bislang keine Angabe.

Insgesamt zeigt sich, dass die Kerninflation auf einem anhaltend erhöhten Niveau bleiben könnte. Dienstleistungspreise und Mieten dürften dabei eine zentrale Rolle spielen. Eine vollständige Rückkehr zum Vorkrisenniveau scheint vorerst unwahrscheinlich.

Einflussfaktoren auf Inflationsprognosen

🔍 Wissenschaftlich fundierte Einflussfaktoren für Inflationsprognosen

Eine belastbare Prognose zur Inflation in Deutschland basiert auf einem komplexen Zusammenspiel wirtschaftlicher, geldpolitischer und struktureller Einflussgrößen. Kein einzelner Faktor erklärt die Teuerungsrate vollständig – erst die Kombination mehrerer Datenquellen, Modelle und Annahmen ermöglicht fundierte Aussagen über die Preisentwicklung der kommenden Jahre.

Tabelle 6: Übersicht der Einflussfaktoren auf die Inflation und ihre Wirkung

| 📌 Einflussfaktor | 📈 Trend | 📝 Wirkung & Erläuterung |

| Geldpolitik der EZB | ⬆️ / ⬇️ | Höhere Zinsen bremsen Inflation, niedrigere fördern sie |

| Geldmengenwachstum | ⬆️ | Ausweitung der Geldmenge erzeugt langfristig Preisdruck |

| Energiepreise | ⬆️ | Steigende Kosten für Öl, Gas, Strom treiben Produktionspreise |

| Wechselkurse & Importpreise | ⬆️ | Ein schwacher Euro erhöht Importkosten |

| Lieferengpässe & Handelsstörungen | ⬆️ (kurzfristig) | Versorgungsengpässe erzeugen Angebotsschocks |

| Konsumnachfrage | ⬆️ | Hohe Nachfrage bei knappem Angebot treibt Preise |

| Staatliche Ausgaben | ⬆️ | Fiskalimpulse stärken Nachfrage, besonders bei Subventionen |

| Löhne & Arbeitsmarkt | ⬆️ | Fachkräftemangel und Lohnanstiege erhöhen Preisdruck |

| Inflationserwartungen | ⬆️ (verhaltensinduziert) | Preissteigerungserwartungen beeinflussen Kauf- und Lohnverhalten |

| Digitalisierung & Automatisierung | ⬇️ | Effizienzgewinne senken langfristig Produktionskosten |

| Demografischer Wandel | ⬆️ (langfristig) | Alterung reduziert Arbeitsangebot, steigert Löhne und Kosten |

| Klimapolitik & CO₂-Preise | ⬆️ / ➡️ | Grüne Transformation verursacht Kosten, kann aber auch Innovation fördern |

| Geopolitik & globale Krisen | ⬆️ (unvorhersehbar) | Krisen und Kriege stören Märkte und Angebotsketten weltweit |

Wechselwirkungen

Im Zentrum steht die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Leitzinsen, Offenmarktgeschäfte und Forward Guidance beeinflussen Kreditvergabe, Konsum und Investitionsverhalten maßgeblich. Eine restriktive Geldpolitik mit hohen Zinsen wirkt inflationsdämpfend, während niedrige Zinsen Inflation tendenziell begünstigen. Gleichzeitig spielen die Geldmengenaggregate (wie M3) eine wichtige Rolle, da eine zu starke Ausweitung der Geldmenge preissteigernd wirken kann.

Auf der Angebotsseite sind vor allem Energiepreise entscheidend. Schwankungen bei Öl, Gas und Strom wirken sich direkt auf Produktionskosten und Verbraucherpreise aus. Auch Rohstoffpreise, Transportkosten und Wechselkurse (z. B. EUR/USD) haben starken Einfluss. Zudem führen Lieferengpässe und globale Störungen im Welthandel zu sogenannten angebotsseitigen Inflationsschüben.

Nachfrageseitige Treiber entstehen durch Konsumverhalten privater Haushalte, staatliche Ausgaben und Investitionen der Unternehmen. Fiskalische Stimuli, wie Transferzahlungen oder Subventionen, können die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erhöhen – mit entsprechendem Preisdruck. Ein weiterer zentraler Faktor ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt: Ein angespannter Arbeitsmarkt mit Fachkräftemangel führt oft zu steigenden Löhnen. Diese können wiederum eine Lohn-Preis-Spirale auslösen, bei der Unternehmen ihre gestiegenen Kosten auf die Preise umlegen.

Auch strukturelle Entwicklungen spielen eine Rolle: Digitalisierung und Automatisierung können zwar die Produktivität steigern und preisdämpfend wirken, führen aber gleichzeitig zu neuen Investitionszyklen. Die Demografie – insbesondere der Rückgang der Erwerbsbevölkerung – kann langfristig zu höheren Löhnen und damit steigender Inflation beitragen. Klimapolitische Maßnahmen wie CO₂-Bepreisung, Energieumstellungen oder grüne Infrastrukturprogramme verursachen ebenfalls neue Kostenstrukturen und wirken auf bestimmte Branchen inflationsfördernd.

Geopolitische Entwicklungen und externe Schocks – etwa Kriege, Pandemien oder Handelskonflikte – erschweren jede Prognose zusätzlich. Sie verändern Angebot, Nachfrage und Erwartungshaltung oft abrupt und sind schwer vorhersehbar. Deshalb verwenden wissenschaftliche Institute zunehmend Szenarienmodelle, um verschiedene Entwicklungspfade abzubilden.

In Summe zeigt sich: Eine seriöse Inflationsprognose erfordert ein tiefes Verständnis makroökonomischer Zusammenhänge und eine laufende Aktualisierung auf Basis neuester Daten.

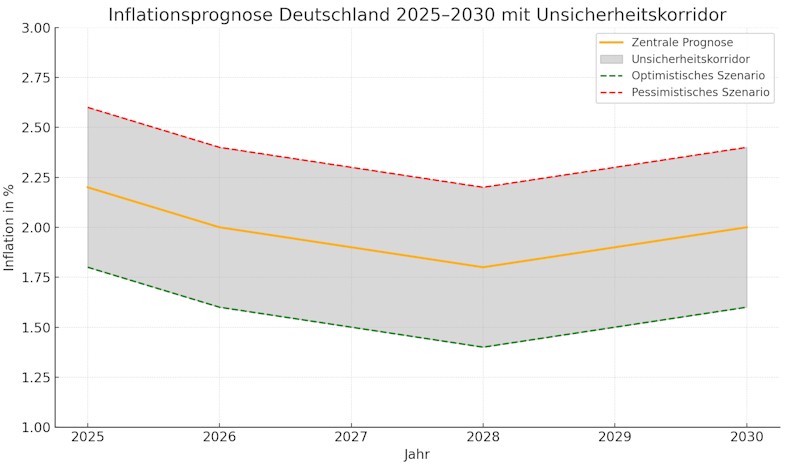

Modellierung der Inflation durch die Redaktion

Zum Ende des Jahrzehnts stellt sich die Frage: Kehren wir zur geldpolitischen Normalität zurück? Die Inflation Deutschland 2030 wird in der Modellrechnung der Redaktion im Basisszenario bei 1,9% gesehen, in einem Schwankungsbereich zwischen 1,7 % bis 2,5 %. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert für 2030 eine Inflationsrate von 2,2% für Deutschland.

Die modellbasierte Prognose der Inflation in Deutschland für den Zeitraum 2025 bis 2030 (Tabelle 7) basiert auf einem mehrdimensionalen Ansatz, der sowohl empirische Daten als auch theoretische Annahmen miteinander verknüpft. Dabei kommen unterschiedliche Instrumente zum Einsatz, darunter makroökonometrische Modelle, Zeitreihenanalysen, strukturelle DSGE-Modelle (Dynamic Stochastic General Equilibrium) und szenariobasierte Projektionen. Ziel ist es, eine plausible Entwicklung der Verbraucherpreise unter bestimmten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu simulieren.

Tabelle 7: Ergebnisse der Modellierung der Inflation für Deutschland 2025 – 2030 der Redaktion

| Datum/Szenario | Optimistisch | Basisszenario | Pessimistisch |

| 2025 | 1,9 | 2,3 | 3,1 |

| 2026 | 1,7 | 2,1 | 3,0 |

| 2027 | 1,6 | 2,0 | 2,8 |

| 2028 | 1,5 | 1,9 | 2,7 |

| 2029 | 1,6 | 1,8 | 2,6 |

| 2030 | 1,7 | 1,9 | 2,5 |

Im Zentrum des Modellings steht die Entwicklung der Verbraucherpreisindex-Inflation (VPI), die sich aus den Komponenten Energie, Güter, Nahrungsmittel und Dienstleistungen zusammensetzt. Für jede Komponente wird die zukünftige Preisentwicklung geschätzt, wobei historische Trends, aktuelle Preisniveaus, saisonale Effekte und erwartete Veränderungen in Angebot und Nachfrage einbezogen werden. Der größte Einflussfaktor ist dabei die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Änderungen der Leitzinsen beeinflussen Kreditvergabe, Konsum und Investitionen und wirken sich somit direkt auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und die Preisdynamik aus.

Energie- und Rohstoffpreise, Inflationserwartungen

Ein zweiter zentraler Bereich im Modell ist die Angebotsseite der Wirtschaft. Dazu gehören unter anderem Energie- und Rohstoffpreise, Wechselkursentwicklungen, internationale Handelsbedingungen und Produktionskapazitäten. Auch geopolitische Risiken oder strukturelle Veränderungen in Lieferketten werden berücksichtigt. Die Lohnentwicklung spielt als dritter Faktor eine wichtige Rolle, da sie über die sogenannte Lohn-Preis-Spirale mittelbar zur Inflation beiträgt. Prognosen verwenden hier Annahmen über Tarifabschlüsse, Produktivität, Arbeitskräfteangebot und Fachkräftemangel.

Ein vierter, häufig unterschätzter Aspekt ist die Rolle der Inflationserwartungen. Studien zeigen, dass Preissteigerungen oft nicht nur reaktiv auf Marktbedingungen erfolgen, sondern auch antizipierend auf Basis zukünftiger Erwartungen. In der Modellierung werden deshalb auch sogenannte Break-even-Inflation-Sätze aus Kapitalmarktdaten oder Umfrageergebnisse von Haushalten und Unternehmen verwendet.

Da viele dieser Faktoren nicht exakt vorhersehbar sind, arbeiten Prognosemodelle mit Szenarien: Ein Basisszenario unter realistischen Bedingungen sowie ein optimistisches und ein pessimistisches Szenario bilden mögliche Entwicklungskorridore. Diese Bandbreiten erhöhen die Aussagekraft der Prognose und helfen Politik, Unternehmen und Verbrauchern, wirtschaftliche Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen.

Ergebnis

Das Ergebnis der Modellierung ist in der Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Modellierung der Redaktion zur Inflation in Deutschland 2025 – 2030

Basisszenario

Das Basisszenario zur Entwicklung der Inflation in Deutschland für die Jahre 2025 bis 2030 beschreibt einen realistischen Verlauf unter der Annahme moderater wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ohne externe Schocks. Die modellierten Werte bewegen sich in einem engen Korridor zwischen 1,8 % und 2,3 % jährlich, wobei die Inflationsrate im Jahr 2025 mit 2,3 % am höchsten liegt. Ursache hierfür sind noch nachwirkende Effekte der vorangegangenen Hochinflationsphase, insbesondere bei Dienstleistungen und Löhnen. Auch wenn sich Energiepreise stabilisieren, bleiben bestimmte Preissegmente wie Mieten oder Pflegekosten überdurchschnittlich teuer.

Im Jahr 2026 sinkt die Teuerungsrate leicht auf 2,1 %. Dies reflektiert sowohl Basiseffekte des Vorjahres als auch erste geldpolitische Lockerungen durch die Europäische Zentralbank. Die Leitzinsen dürften ab Mitte 2025 oder Anfang 2026 leicht zurückgenommen werden, was sich verzögert auf die Nachfrage auswirkt. Gleichzeitig bleiben die Löhne stabil, was eine gewisse Preisdynamik im Binnenmarkt aufrechterhält.

Für 2027 erwartet das Basisszenario eine Inflationsrate von genau 2,0 % – also eine punktgenaue Annäherung an das offizielle Ziel der EZB. Dies setzt voraus, dass keine gravierenden externen Preisimpulse eintreten und die geldpolitischen Impulse der Vorjahre langsam durchschlagen. Die wirtschaftliche Gesamtlage bleibt solide, ohne Überhitzung oder Rezession.

In den Folgejahren 2028 bis 2030 pendelt sich die Inflation laut Modell zwischen 1,8 % und 1,9 % ein. Technologische Fortschritte, stabile globale Lieferketten und eine gewisse Investitionszurückhaltung wirken preisdämpfend. Gleichzeitig sorgen demografische Faktoren, etwa der zunehmende Fachkräftemangel, weiterhin für leicht steigende Löhne. Die Nettoeffekte gleichen sich weitgehend aus, was zu einer verlässlichen Preisentwicklung führt.

Insgesamt beschreibt das Basisszenario eine Rückkehr zur geldpolitischen Normalität bei stabiler Teuerung. Für private Haushalte, Unternehmen und Politik entsteht dadurch ein kalkulierbares Umfeld für Finanz- und Investitionsentscheidungen im kommenden Jahrzehnt.

Optimistisches Szenario

Das optimistische Szenario zur Inflation in Deutschland bis 2030 beschreibt einen Entwicklungspfad mit günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, hoher Stabilität und produktivitätsgetriebener Preisberuhigung. Die jährliche Inflationsrate bewegt sich in diesem Szenario zwischen 1,5 % und 1,9 %. Im Jahr 2025 liegt sie bei moderaten 1,9 %, da die Energiepreise weiter zurückgehen und sich die globalen Lieferketten vollständig normalisieren. Gleichzeitig bleibt die Konsumnachfrage stabil, aber ohne übermäßige Impulse. Die EZB kann durch glaubwürdige Kommunikation das Inflationsziel absichern, ohne restriktive Zinspolitik aufrechterhalten zu müssen.

Im Jahr 2026 sinkt die Inflationsrate auf 1,7 %. Der Rückgang wird durch moderate Lohnabschlüsse, eine schwächere globale Nachfrage und starke Produktivitätsgewinne getragen – insbesondere durch Digitalisierung, Automatisierung und die zunehmende Effizienz im Dienstleistungssektor. Auch importierte Güter bleiben günstig, da sich die Wechselkurse stabilisieren und weltweite Lieferketten wieder reibungslos funktionieren.

2027 erreicht die Teuerungsrate mit 1,6 % einen vorläufigen Tiefpunkt. Die Preisentwicklung verläuft in nahezu allen Sektoren stabil, die Kerninflation bleibt deutlich unter zwei Prozent. Besonders im Bereich der Energieversorgung zeigen sich langfristig preisdämpfende Effekte durch den Ausbau erneuerbarer Energien und geringere Abhängigkeit von fossilen Importen.

Im Zeitraum 2028 bis 2030 pendelt sich die Inflation bei Werten zwischen 1,5 % und 1,7 % ein. Zwar steigen bestimmte Kosten, etwa im Gesundheitswesen oder bei qualifizierten Dienstleistungen, doch diese Effekte werden durch technologische Fortschritte und sinkende Produktionskosten weitgehend kompensiert. Auch demografische Belastungen durch den Fachkräftemangel schlagen sich in diesem Szenario weniger stark nieder, da gezielte Zuwanderung und Weiterbildungsprogramme greifen.

Insgesamt beschreibt das optimistische Szenario eine wirtschaftliche Phase mit hoher Preisstabilität, stabiler Kaufkraft und kalkulierbaren Rahmenbedingungen. Diese Konstellation bietet sowohl privaten Haushalten als auch Unternehmen Planungssicherheit – und ermöglicht langfristig reale Vermögenszuwächse selbst bei konservativen Anlagestrategien.

Pessimistisches Szenario

Das pessimistische Szenario zur Inflation in Deutschland geht von anhaltend erhöhtem Preisdruck bis zum Ende des Jahrzehnts aus. Die Inflationsraten bewegen sich dabei zwischen 2,5 % und über 3,0 % pro Jahr. Schon im Jahr 2025 liegt die Teuerung bei rund 3,1 %. Auslöser ist ein Zusammenspiel mehrerer belastender Faktoren: Energiepreise steigen erneut infolge geopolitischer Spannungen und knapper Gasversorgung. Gleichzeitig fällt die Zinssenkung der EZB verzögert aus, da das Vertrauen in die geldpolitische Steuerung geschwächt ist. Die Inflation bleibt deutlich oberhalb des Zielwerts von zwei Prozent.

Auch 2026 bleibt die Teuerungsrate mit etwa 3,0 % hoch. Die Löhne ziehen kräftig an, da der Fachkräftemangel sich verschärft und in zahlreichen Branchen Inflationsausgleich gefordert wird. Diese Lohn-Preis-Dynamik führt zu einem Rückkopplungseffekt: Unternehmen geben gestiegene Personalkosten an Verbraucher weiter, was die Preisentwicklung zusätzlich beschleunigt. Parallel verteuern sich importierte Rohstoffe und Vorprodukte aufgrund eines schwächeren Euro-Kurses.

2027 und 2028 bleibt die Inflationsrate mit 2,8 % bzw. 2,7 % ebenfalls überdurchschnittlich. Die strukturellen Kosten der Klimapolitik – etwa durch CO₂-Bepreisung, Investitionen in Netze oder neue Umweltauflagen – schlagen sich deutlich im Preisniveau nieder. Zudem bleibt die geopolitische Lage angespannt, was zusätzliche Unsicherheit erzeugt. In der Folge steigen Risikoprämien auf den Kapitalmärkten, und Finanzierungskosten für Unternehmen bleiben hoch.

Auch in den Jahren 2029 und 2030 sinkt die Inflation nicht unter 2,5 %. Zwar schwächt sich der Preisauftrieb leicht ab, doch die Erwartungen bleiben dauerhaft erhöht. Die EZB agiert vorsichtig, um eine Rezession zu vermeiden, was den Preisdruck kaum bremst. Gleichzeitig führen staatliche Transferprogramme und hohe Sozialausgaben zu einer fortgesetzten Nachfrageausweitung.

In Summe beschreibt dieses Szenario eine Phase persistenter Inflation ohne harte wirtschaftliche Krise, aber mit schleichendem Kaufkraftverlust. Für Haushalte bedeutet dies real sinkende Vermögen bei klassischen Sparformen. Langfristiger Vermögensschutz erfordert in diesem Szenario eine konsequente Reaktion in der Geldanlage und Ausgabendisziplin im privaten Konsum.

Fazit

Nach Jahren der Anpassung könnte 2030 erstmals wieder ein längerfristiges Gleichgewicht zwischen Angebot, Nachfrage und Geldpolitik bestehen. Die EZB dürfte ihr Inflationsziel nachhaltig erreicht haben. Spielräume für neue geldpolitische Maßnahmen könnten sich öffnen.

Inflationsrisiken bleiben dennoch präsent. Technologische Umwälzungen, geopolitische Verschiebungen und Klimarisiken können jederzeit neue Preisdynamiken auslösen. Gleichzeitig steigt das Bewusstsein der Verbraucher für Kaufkraftverlust und Realzinsentwicklung.

Für Kapitalanleger wird 2030 zum Prüfstein: Wie sicher sind klassische Sparformen? Wie wirksam ist Inflationsschutz durch Sachwerte oder ETF-Investments? Die reale Rendite rückt noch stärker in den Fokus.

Auch sozialpolitisch bleibt Inflation ein zentrales Thema. Altersvorsorge, Mietpolitik und Preisstabilität werden zunehmend miteinander verknüpft. Die Inflation Deutschland 2030 ist weniger ein Krisenthema – aber bleibt ein zentraler Faktor für Vermögens- und Finanzplanung.

Häufige Fragen zur zukünftigen Inflationsentwicklung

Was ist die Inflationsprognose für Deutschland im Jahr 2026?

Die meisten Institute erwarten 2026 eine Inflationsrate zwischen 1,9 % und 2,2 %. Damit liegt sie nahe am Zielwert der EZB.

Welche Faktoren beeinflussen die Inflationsentwicklung bis 2030?

Wichtige Einflussgrößen sind Leitzinsen, Energiepreise, Löhne, globale Lieferketten, geopolitische Risiken und die Klimapolitik.

Wie zuverlässig sind Inflationsprognosen?

Prognosen basieren auf Modellen und Annahmen. Exakte Werte sind unsicher, aber Szenarien zeigen plausible Entwicklungskorridore.

Welche Rolle spielt die EZB bei der Inflationsbekämpfung?

Die Europäische Zentralbank steuert die Inflation über Zinspolitik, Kommunikation und geldpolitische Maßnahmen wie Anleihekäufe.

Wird die Inflation in Deutschland langfristig unter 2 % sinken?

Im optimistischen Szenario ja – bei starkem Produktivitätswachstum und stabilen Rahmenbedingungen. Im Basisszenario bleibt sie knapp darunter.

Dr. Ulrich Fielitz ist unabhängiger Finanzanalyst und Betreiber von kostenlos.com.

Die Plattform ist vollständig werbefrei und bietet faktenbasierte Informationen zu Steuern, Inflation und Zinsen.

Zum Autorenprofil

Quellangaben

Bundesverband deutscher Banken e. V. Konjunktur 2026 vom 06.10.2025

Deutsche Bundesbank Juni Prognose 2025

Europäische Kommission Economic Forecast vom 17.09.2025

ifo Institut Konjunktur Winter 2025

IfW Kiel Konjunktur Winter 2025

IWH Halle – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Konjunktur 2026 vom 10.12.2025

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Märkte und Trends 2026 vom 12.11.2025

Landesbank Baden-Württemberg – September 2025

OECD Interim Report September 2025

RWI Essen Herbst 2025 vom 11.12.2025

Sachverständigenrat 2025/2026 vom 12.11.2025