Im deutschen Energiesystem steht der Gasmarkt vor einem tiefgreifenden Umbruch. Politische Akteure rücken dabei schrittweise von reinen Krisenantworten ab. In diesem Umfeld rückt die geplante Grüngasquote (GG-Quote) der Bundesregierung in den Mittelpunkt strategischer Überlegungen. Darunter versteht die Politik ein Instrument, das fossiles Erdgas nicht abrupt verdrängt, sondern strukturiert ersetzt. Gaslieferanten sollen nach und nach einen Teil ihres Absatzes durch Biomethan, synthetisches Methan und erneuerbar erzeugten Wasserstoff decken. Die Quote verbindet damit Klimaschutz, Investitionslenkung und die Nutzung bestehender Infrastrukturen zu einem gemeinsamen Ansatz. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag folgendes vereinbart: „Wir wollen als marktgerechtes Instrument Leitmärkte für klimafreundliche beziehungsweise klimaneutrale Produkte schaffen, zum Beispiel durch Quoten für die emissionsarme Herstellung von Stahl, eine Grüngasquote oder vergaberechtliche Vorgaben.“ Das Projekt Grüngas-Quote ist ein besonders von der SPD vorangetriebenes Projekt

Ziel ist eine verlässliche Nachfrage nach klimafreundlichen Gasen, damit Projektentwickler, Netzbetreiber und Finanzierer langfristige Entscheidungen treffen können. Ohne verbindlichen Rahmen besteht die Gefahr, dass Investitionen in teure Anlagen ausbleiben und der Markthochlauf stockt. Die Grüngasquote soll daher planbare Pfade schaffen, die sowohl Produzenten als auch Abnehmern Orientierung bieten.

Gleichzeitig bleibt die konkrete Ausgestaltung bislang bemerkenswert offen, obwohl der politische Wille klar formuliert ist. Ungeklärt sind Startzeitpunkt, Zielwerte für 2030 und 2045 sowie die genaue sektorale Abgrenzung. Besonders heikel ist die Frage nach der Anrechnung auf physische Energiemengen oder auf tatsächliche CO₂-Einsparungen.

Ähnliche Seiten

Gaspreise 2026

Gasspeicherumlage was ist das

Gasnetzentgelte 2026

Inhalt

- 1 Aktuell

- 2 Der Zeitplan

- 3 Der Quotenpfad

- 4 Auswirkungen für Verbraucher und Industrie

- 5 Pro und Kontra

- 6 Zulässige Grüngase

- 7 FAQ

- 7.1 Was versteht man unter einer Grüngasquote?

- 7.2 Welche Gase gelten als zulässige Grüngase?

- 7.3 Wie könnte der zeitliche Anstieg der Grüngasquote aussehen?

- 7.4 Welche Auswirkungen hätte eine Grüngasquote auf Haushalte?

- 7.5 Welche Folgen ergäben sich für Industrie und Energieversorger?

- 7.6 Wie hängt die Grüngasquote mit RED III und dem Gasmarkt-Paket zusammen?

- 7.7 Welche Vorteile bietet eine Grüngasquote?

- 7.8 Welche Risiken und Kritikpunkte gibt es?

- 8 Literatur

Aktuell

Eine jüngste Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Wuppertal Instituts, beauftragt von Bellona, hat die Diskussion verschärft. Die Analyse beleuchtet mehrere Varianten der Umsetzung und legt die Kostenwirkung auf Haushalte, Gewerbe und Industrie offen. Je nach Szenario entstehen spürbare Mehrbelastungen, und Politik sowie Unternehmen müssen diese sozial und industriepolitisch abfedern.

Für private Haushalte stellt sich damit die Frage, wie Klimaschutz und Bezahlbarkeit der Wärmeversorgung zusammengehen. Steigende Gasrechnungen treffen besonders einkommensschwächere Gruppen, während einkommensstarke Eigentümer leichter ausweichen. Eine kluge Ausgestaltung der Grüngasquote braucht deshalb flankierende Entlastungsmechanismen und effiziente Effizienzprogramme.

In der Industrie drohen Standortnachteile, falls Wettbewerber in anderen Ländern weiterhin günstiges fossiles Gas nutzen. Gerade gasintensive Branchen wie Chemie, Glas oder Keramik reagieren sensibel auf zusätzliche Kosten. Aus ordnungspolitischer Sicht ist daher entscheidend, dass die Quote mit europäischer Klimapolitik und dem Emissionshandel konsistent bleibt.

Befürworter betonen, dass ohne Quote zentrale Transformationspfade kaum erreichbar sind, obwohl Förderprogramme existieren. Denn Subventionen allein schaffen oft keinen dauerhaften Markt, wenn die Nachfrage unsicher bleibt. Eine verlässliche Quotenregelung kann hingegen langfristige Lieferverträge und Infrastrukturprojekte stützen.

Kritiker weisen jedoch auf mögliche Mitnahmeeffekte und technologische Fehlsteuerungen hin. Wenn Akteure sehr knappe Mengen grüner Gase breit verteilen, sinkt die Wirksamkeit in besonders relevanten Anwendungen. Zudem droht eine Überlagerung mit bestehenden Instrumenten wie Emissionshandel, Carbon Contracts for Difference und Effizienzvorgaben.

Ökonomisch spricht viel für eine stufenweise Einführung mit moderaten Anfangswerten und klaren Steigerungsstufen. Transparente Nachhaltigkeitskriterien, verlässliche Zertifizierungssysteme und eine realistische Sicht auf verfügbare Mengen sind dabei unverzichtbar. Nur wenn diese Elemente zusammenkommen, kann die Grüngasquote als wirkungsvoller Transformationshebel überzeugen und nicht bloß als zusätzliche Belastung erscheinen.

Von zentraler Bedeutung ist zudem die Einbettung in bereits beschlossene Regelwerke auf deutscher und europäischer Ebene. Die nationale Wasserstoffstrategie, das Gebäudeenergiegesetz und die EU-Richtlinie RED III setzen bereits robuste Rahmenbedingungen. Eine neue Quote darf diese Architektur nicht unterlaufen, sondern muss Zuständigkeiten und Anreizstrukturen klar ergänzen. Nur dann entsteht für Energieversorger, Industrie und Kommunen ein konsistenter Pfad, der Investitionen kanalisiert statt zusätzliche Unsicherheit zu schaffen. Damit rückt die Energiepreispolitik noch stärker in den Fokus.

Der Zeitplan

Grob lässt sich beim Thema Grüngas-Quote gerade zweierlei unterscheiden:

1️⃣ der politische / gesetzgeberische Fahrplan und

2️⃣ der in den Konzepten vorgesehene Anstieg der Quote selbst.

Zunächst zum politischen Prozess. Die Idee einer verpflichtenden Beimischung erneuerbarer Gase entstand in Verbänden und Thinktanks, bevor sie in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung übernommen wurde. Dort fungiert die Grüngas-Quote als zentrales Instrument, um Gasinfrastruktur und Klimaziele miteinander zu versöhnen. Klimaschutzberichte und Strategiepapiere des Bundeswirtschaftsministeriums präzisieren seitdem die Rolle des Instruments, ohne jedoch bereits einen förmlichen Gesetzentwurf vorzulegen.

Der weitere Ablauf folgt dem klassischen Muster der Energiegesetzgebung. Auf interne Eckpunkte und Ressortabstimmungen sollen ein Referentenentwurf und anschließend die Befassung von Bundestag und Bundesrat folgen. Weil die Regelung nach heutigem Stand ab 2027 greifen soll, muss das Gesetzespaket spätestens im Laufe des Jahres 2026 verabschiedet werden. Parallel flankieren Studien von Wirtschaftsforschungsinstituten, Umweltorganisationen und Branchenverbänden den Prozess, indem sie Kostenfolgen und Verteilungswirkungen herausarbeiten.

Die zweite Dimension betrifft den inhaltlichen Pfad der Quote. Vorgesehen ist ein gradueller Einstieg mit niedrigen Werten, damit Marktakteure Strukturen aufbauen können. Nach derzeit bekannten Eckpunkten startet die Verpflichtung 2027 mit einem Anteil von rund zwei Prozent erneuerbarer oder dekarbonisierter Gase. Auf dieser Basis sollen langfristige Lieferverträge und Investitionen in Biomethan- und Wasserstoffprojekte angeregt werden.

In den 2030er-Jahren steigt die Quote schrittweise an, wobei Zwischenziele um 2030 und 2035 für Planbarkeit sorgen. Für 2040 werden in Konzeptpapieren bereits Größenordnungen von knapp 90 Prozent genannt. Bis 2045 soll schließlich eine vollständige Umstellung erreicht sein, sodass der Gasmarkt mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität synchronisiert wird.

Dieser zeitliche Verlauf interagiert mit bestehenden Instrumenten, etwa dem Gebäudeenergiegesetz oder dem europäischen Emissionshandel. Entscheidend wird deshalb sein, die Grüngas-Quote so auszugestalten, dass sie Investitionen bündelt, Doppelstrukturen vermeidet und zugleich die Belastungen für Haushalte und Industrie tragfähig hält.

Das politische Fazit

Es gibt eine klare politische Festlegung pro Grüngas-Quote und interne Eckpunkte, aber noch keinen veröffentlichten Referentenentwurf. Damit ist der formale Gesetzgebungs-Zeitplan (Kabinett – Bundestag – Bundesrat) noch offen. Weil die Quote nach allen Konzepten ab 2027 wirken soll, muss das Gesetzpaket realistisch im Laufe des Jahres 2026 beschlossen werden.

Der Quotenpfad

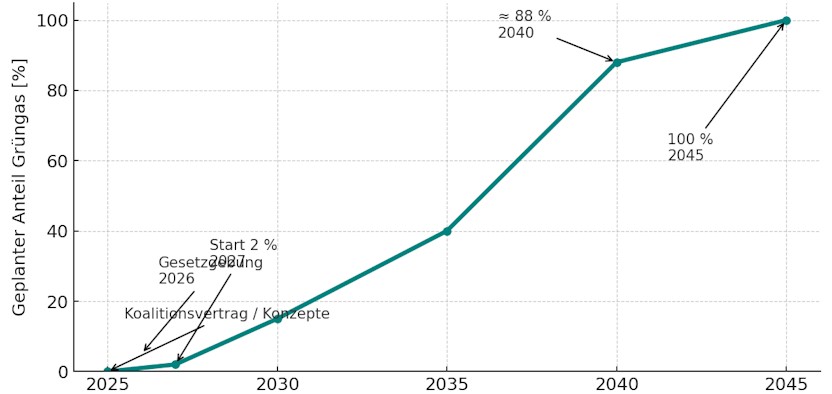

In der Abbildung 1 ist ein möglicher zeitlichen Verlauf der geplanten Grüngas-Quote in Deutschland von 2025 bis 2045 als Szenario dargestellt. Auf der horizontalen Achse stehen die Jahresmarken 2025, 2030, 2035, 2040 und 2045. Die vertikale Achse gibt den Anteil von Grüngas in Prozent des gesamten Gasabsatzes wieder.

Abbildung 1: Möglicher Zeitrahmen für die Grüngasquote. Quotenpfad 2026 – 2045

Die Linie beginnt 2025 bei null Prozent und steigt zunächst moderat auf zwei Prozent 2027. Für 2030 ist ein Zwischenstand von 15 Prozent eingezeichnet, während 2035 bereits 40 Prozent erreicht werden. Zwischen 2035 und 2040 verläuft die Kurve deutlich steiler und erreicht dort rund 88 Prozent. Bis 2045 steigt die Quote weiter an und erreicht schließlich 100 Prozent, also vollständig dekarbonisierte Gasversorgung. Pfeile mit Beschriftungen markieren Koalitionsvertrag und Konzeptphase 2025, die Gesetzgebung 2026 sowie den Startpunkt 2027. Weitere Annotationen heben die Zielmarken von etwa 88 Prozent im Jahr 2040 und von 100 Prozent im Jahr 2045 hervor. Damit macht die Grafik auf einen langfristigen, politisch geplanten Transformationspfad aufmerksam, der schrittweise fossiles Erdgas verdrängt im Gasmarkt.

Auswirkungen für Verbraucher und Industrie

Die geplante Grüngas-Quote verändert nicht nur die Versorgungsstruktur, sondern vor allem das Kostengefüge im Gassektor. Haushalte und Unternehmen sehen sich mit deutlich höheren Preisen konfrontiert, während der Staat das Instrument im Kern haushaltsneutral anlegt. Die Finanzierung erfolgt damit im Wesentlichen über die Gasrechnungen von Verbrauchern und Industrie.

Für private Haushalte entsteht der Kostendruck vor allem über steigende Arbeitspreise. Versorger beschaffen Biomethan, synthetisches Methan oder Wasserstoff, die heute deutlich teurer als fossiles Erdgas sind. Sie schlagen diese Mehrkosten auf die Tarife auf, sodass selbst eine niedrige Einstiegsquote spürbar wirkt. Hinzu kommen Ausgaben für Zertifizierung, Herkunftsnachweise und mögliche Ausgleichszahlungen bei Nichterfüllung. Viele Modellrechnungen ergeben deshalb jährliche Mehrbelastungen im dreistelligen Eurobereich. Besonders problematisch fällt dies für einkommensschwache Haushalte ins Gewicht, während Eigentümer mit Alternativen im Wärmesektor mittelfristig ausweichen können.

In der Industrie wirken mehrere Effekte gleichzeitig. Energieintensive Unternehmen zahlen höhere Gaspreise und tragen zugleich wachsende Netzentgelte und Abgaben. Branchen wie Chemie, Glas oder Keramik geraten dadurch im internationalen Wettbewerb unter Druck. Wettbewerber in Ländern mit geringeren Energiepreisen sichern sich Kostenvorteile, was Investitionen in deutsche Standorte erschwert. Viele Unternehmen versuchen deshalb, einen Teil der Mehrkosten über höhere Produktpreise weiterzugeben. Am Ende trifft ein Teil der Belastung erneut private Haushalte sowie gewerbliche Kunden.

Deutlich wird damit eine zentrale Verteilungsfrage. Eine breit angelegte, sektorübergreifende Quote verschiebt einen Teil der Kosten der industriellen Transformation auf alle Gaskunden. Haushalte finanzieren über ihre Heizkosten den Grüngaseinsatz der Industrie mit, obwohl Wasserstoff im Gebäudesektor langfristig nur eine begrenzte Rolle spielt.

Die tatsächliche Belastung hängt deshalb entscheidend vom Detaildesign ab. Sektorgetrennte Quoten, gezielte Entlastungen für besonders exponierte Industrien und der Einsatz von Klimaschutzverträgen können Kosten dämpfen. Gleichzeitig braucht es eine enge Abstimmung mit Emissionshandel und Förderprogrammen, damit Doppelstrukturen ausbleiben. Gelingt diese Abstimmung, stärkt die Grüngas-Quote Investitionen in klimafreundliche Infrastrukturen, ohne Haushalte und Industrie übermäßig zu überfordern.

Pro und Kontra

Beim Thema Grüngas-Quote steht sich derzeit ein recht klares Bündel von Chancen und Risiken gegenüber. Im Kern geht es darum, ob eine gesetzliche Quote ein sinnvoller Hebel für Klimaschutz und Wasserstoffhochlauf ist – oder ob sie eher ein teures, schwer steuerbares Zusatzinstrument darstellt.

Pro-Argumente

Befürworter sehen in der Grüngas-Quote vor allem einen verlässlichen Nachfrageanker für erneuerbare und dekarbonisierte Gase. Versorger müssten über Jahre steigende Mengen an Biomethan, grünem Wasserstoff und synthetischem Methan beschaffen. Projektentwickler und Finanzierer bekämen dadurch planbare Absatzpfade bis 2045.

Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft sowie Verbände wie der VDMA argumentieren, die Quote helfe, fossiles Erdgas schrittweise zu verdrängen, gleichzeitig aber die vorhandenen Netze und Speicher weiter zu nutzen.

Ein weiteres Pro-Argument lautet, dass eine Quote den Staatshaushalt schont. Anders als Förderprogramme läuft die Finanzierung über die Gaspreise und damit über Marktteilnehmer, nicht über den Bundeshaushalt. Das Positionspapier der Brancheninitiative betont explizit, dass eine klug gestaltete Quote einen „Anreiz ohne Belastung der öffentlichen Haushalte“ erzeugen könne.

Befürworter verweisen zudem auf technologieoffene Wettbewerbseffekte: Verschiedene Grüngase konkurrieren um die kostengünstigste Erfüllung der Vorgaben, statt dass die Politik einzelne Technologien direkt subventioniert.

Kontra-Argumente

Kritische Analysen von Agora Energiewende und dem IW und Wuppertal-Institut sehen die Risiken im Vordergrund. Eine breit angelegte, sektorübergreifende Quote setze falsche Anreize, unterstütze den Wasserstoffhochlauf im industriellen Kernnetz nur schwach. Auch würde die Tür für ineffiziente Beimischungen im Gebäudebereich geöffnet.

Langfristig könnten Haushalte über ihre Heizkosten den Grüngaseinsatz der Industrie mitfinanzieren. Dabei spielt Wasserstoff dort voraussichtlich nur eine Nischenrolle – mit entsprechenden Akzeptanzproblemen.

Hinzu kommen Kostensorgen: IW und Wuppertal-Institut warnen vor teils erheblichen Mehrbelastungen für energieintensive Industrien, die bereits heute im internationalen Wettbewerb unter Druck stehen.

Steigende Gaspreise, Netzentgelte und Pönalen könnten Produktionsverlagerungen begünstigen, während Unternehmen versuchen würden, Kosten an Kunden weiterzugeben. Gleichzeitig drohen Doppelstrukturen mit bestehenden Instrumenten wie Emissionshandel, Klimaschutzverträgen und dem Gebäudeenergiegesetz.

Viele Fachleute sehen die Grüngas-Quote daher als potenziell sinnvolles, aber hochsensibles Instrument. Sie kann Investitionen in grüne Gase anstoßen und das Gasnetz transformieren. Es, braucht dafür jedoch ein sehr präzises Design: klare Fokussierung auf wirklich unverzichtbare Anwendungen, strikte Nachhaltigkeitskriterien, Vermeidung von Quersubventionierung zulasten der Haushalte und eine saubere Einbettung in ETS, Klimaschutzverträge und GEG. Ohne diese Korrekturen überwiegen nach mehreren Studien die ökonomischen und verteilungspolitischen Risiken gegenüber den klimapolitischen Chancen.

Zulässige Grüngase

Die Ausgestaltung einer zukünftigen Grüngas-Quote entscheidet darüber, welche Moleküle tatsächlich als klimafreundlich gelten. In Politik und Fachdebatte rückt deshalb immer stärker die Frage nach klaren Definitionen in den Mittelpunkt. Gesetzgeber und Behörden bestimmen zulässige Grüngase nur im Zusammenspiel von EU-Recht und nationaler Ausgestaltung.

Im Zentrum stehen dabei die Vorgaben der EU-Erneuerbaren-Richtlinie RED III. Diese Richtlinie definiert, wann Biomasse als nachhaltig gilt und welche Treibhausgaseinsparung gegenüber fossilen Referenzen erforderlich ist. Für gasförmige Energieträger bedeutet das: Nur Biomethan aus zertifizierter, nachhaltiger Biomasse kommt in Frage. Rest- und Abfallstoffe, Gülle und Landschaftspflegematerial besitzen Vorrang, während Energiepflanzen nur in engen Grenzen eine Rolle spielen.

Tabelle 1: Zulässige Grüngase nach Richtlinie (EU) 2023/2413 (RED III)

| Produkt | Kategorie | RED III Status | Zulässig für Grüngasquote |

| Biomethan aus Rest- und Abfallstoffen | Biomethan / erneuerbares Gas | Erneuerbar, bei nachhaltiger Biomasse | Ja (Kernbaustein) |

| Biomethan aus Gülle und Wirtschaftsdüngern | Biomethan / erneuerbares Gas | Erneuerbar, besondere Förderung für Gülle | Ja |

| Biomethan aus Energiepflanzen (zertifiziert) | Biomethan / erneuerbares Gas | Erneuerbar, aber mengenmäßig begrenzt | Ja, mit Einschränkungen |

| Biomethan aus Klär- und Deponiegas | Biomethan / erneuerbares Gas | Erneuerbar | Ja |

| Synthetisches Methan (e-Methan) mit biogenem CO₂ | RFNBO / e-Gas | Erneuerbar, wenn Stromkriterien erfüllt | Ja |

| Synthetisches Methan (e-Methan) mit abgeschiedenem fossilem CO₂ | RFNBO / e-Gas | Erneuerbar/low-carbon, je nach Auslegung | Strittig / abhängig vom Gesetz |

| Erneuerbarer Wasserstoff (elektrolytisch) | Erneuerbarer Wasserstoff | Erneuerbar (RFNBO), bei erfüllten Kriterien | Ja (typisch) |

| Biogener Wasserstoff (Reforming von Biogas/Biomethan) | Erneuerbarer Wasserstoff | Erneuerbar, bei nachhaltiger Biomasse | Ja |

| Blauer Wasserstoff (Erdgas + CCS) | Low-carbon-Gas | Low-carbon, nicht erneuerbar | Politische Entscheidung / teils vorgesehen |

| Türkiser Wasserstoff (Methanspaltung) | Low-carbon-Gas | Low-carbon, abhängig von Prozessenergie | Politische Entscheidung / möglich |

| Fossiles Erdgas | Fossiles Gas | Nicht erneuerbar | Nein |

| Konventionelles LNG | Fossiles Gas | Nicht erneuerbar | Nein |

Eine zweite Gruppe bildet synthetisches Methan, häufig als e-Methan bezeichnet. Anlagenbetreiber erzeugen es aus erneuerbarem Wasserstoff und biogenem oder abgeschiedenem CO₂. RED III ordnet diese Gase als RFNBOs ein, sofern der eingesetzte Strom eindeutig erneuerbar stammt. Zusätzlich formuliert die Richtlinie Kriterien zu Zusätzlichkeit, zeitlicher Korrelation und regionaler Nähe zwischen Stromerzeugung und Elektrolyse. Erfüllt ein Projekt diese Bedingungen, zählt e-Methan voll auf eine Grüngas-Quote.

Zentral bleibt außerdem erneuerbarer Wasserstoff selbst. Betreiber gewinnen ihn typischerweise per Elektrolyse mit erneuerbarem Strom. In einem Quotensystem fließt dieser Wasserstoff direkt in die Zielerfüllung ein, auch ohne Methanisierung. Entscheidend bleibt, dass die europäische Definition für „erneuerbaren Wasserstoff“ greift und eine belastbare Zertifizierung vorliegt.

Daneben diskutieren Politik und Branche die Einbeziehung sogenannter low-carbon-Gase. Dazu gehören blauer Wasserstoff aus Erdgas mit CO₂-Abscheidung oder türkiser Wasserstoff aus Methanspaltung mit fester Kohlenstoffbindung. Die Quoteneignung dieser Gase hängt von künftigen Schwellenwerten für spezifische Emissionen ab. An dieser Stelle setzt das neue Gasmarkt-Paket an, das Kategorien für erneuerbare und dekarbonisierte Gase definiert.

Fossiles Erdgas, konventionelles LNG ohne strenge Klimastandards sowie Gase ohne glaubwürdige Herkunfts- und Emissionsnachweise bleiben klar außerhalb des zulässigen Rahmens. Auch vermeintliches „Biomethan“ aus nicht nachhaltiger Rohstoffbasis erhält keinen Zugang zur Quote. Ohne Zertifikat und nachvollziehbare Treibhausgasbilanz fehlt jeder Anknüpfungspunkt an EU-Recht.

In der Praxis entsteht damit ein zweistufiges Filtermodell. Zuerst legt das Unionsrecht fest, welche Gase als erneuerbar oder dekarbonisiert gelten. Danach konkretisiert der nationale Gesetzgeber, welche dieser Kategorien als zulässige Grüngase in die Grüngas-Quote einfließen und welches Gewicht einzelne Gruppen erhalten.

FAQ

Was versteht man unter einer Grüngasquote?

Im Gassektor wächst der Bedarf an klaren Vorgaben für klimafreundliche Energieträger. Politik und Branche suchen nach Instrumenten, die Investitionen lenken. Die Grüngasquote beschreibt eine geplante Verpflichtung für Gaslieferanten, schrittweise wachsende Anteile erneuerbarer oder dekarbonisierter Gase in den Markt zu bringen. Dadurch könnte fossiles Erdgas über einen längeren Zeitraum kontrolliert ersetzt werden.

Welche Gase gelten als zulässige Grüngase?

Die Auswahl orientiert sich an europäischen Nachhaltigkeitskriterien und nationalen Vorgaben. Im Mittelpunkt stehen Biomethan aus nachhaltiger Biomasse, synthetisches Methan aus erneuerbarem Wasserstoff sowie erneuerbarer Wasserstoff selbst. Ergänzend könnten bestimmte low-carbon-Gase wie blauer oder türkiser Wasserstoff berücksichtigt werden, sofern sie klare Emissionsgrenzen unterschreiten. Fossiles Erdgas und konventionelles LNG gehören dagegen eindeutig nicht zu den zulässigen Grüngasen.

Wie könnte der zeitliche Anstieg der Grüngasquote aussehen?

Konzepte sehen meist einen moderaten Einstieg mit niedrigen Quotenwerten vor. In einem ersten Schritt könnte der Anteil erneuerbarer Gase ab 2027 nur wenige Prozent betragen. Danach würde der Pfad über die 2030er-Jahre deutlich ansteigen, damit sich Investitionen in Infrastruktur und Produktion rechnen. Langfristig zielt die Planung darauf, den Gasmarkt bis Mitte des Jahrhunderts weitgehend zu dekarbonisieren.

Welche Auswirkungen hätte eine Grüngasquote auf Haushalte?

Für private Haushalte wirkt das Instrument im Wesentlichen über den Gaspreis. Versorger müssten teurere erneuerbare Gase einkaufen und würden diese Mehrkosten typischerweise in die Tarife einpreisen. Die Heizkosten könnten daher spürbar steigen, insbesondere in unsanierten Gebäuden. Ausgleichsmaßnahmen und Effizienzprogramme gewinnen damit an Bedeutung, weil sie die Belastung dämpfen und Einsparpotenziale heben.

Welche Folgen ergäben sich für Industrie und Energieversorger?

Energieintensive Unternehmen würden höhere Gaspreise und zusätzliche Kostenkomponenten spüren. Gleichzeitig entstünde jedoch mehr Planungssicherheit für Investitionen in Wasserstoffnetze, Speicher und Umrüstungen. Energieversorger müssten Portfolios umbauen, neue Lieferverträge schließen und Herkunftsnachweise managen. Für Standorte im internationalen Wettbewerb bleibt entscheidend, wie andere Länder ihre Gas- und Klimapolitik ausgestalten.

Wie hängt die Grüngasquote mit RED III und dem Gasmarkt-Paket zusammen?

Die EU-Erneuerbaren-Richtlinie RED III definiert, was als erneuerbarem Gas und erneuerbarem Wasserstoff gilt. Sie legt Nachhaltigkeitskriterien und Mindesttreibhausgaseinsparungen fest, die jedes quotenfähige Produkt erfüllen muss. Das neue Gas- und Wasserstoffmarkt-Paket ergänzt diese Vorgaben durch Kategorien für erneuerbare und dekarbonisierte Gase. Eine nationale Grüngasquote kann sich daher nur innerhalb dieses europäischen Rahmens bewegen.

Welche Vorteile bietet eine Grüngasquote?

Das Instrument könnte einen verlässlichen Nachfragepfad für erneuerbare und dekarbonisierte Gase schaffen. Projektentwickler, Netzbetreiber und Finanzierer erhielten damit klare Mengen- und Zeitsignale. Bestehende Gasnetze ließen sich weiter nutzen, während der fossile Anteil sinkt. Zudem bliebe der Staatshaushalt vergleichsweise geschont, da die Finanzierung überwiegend über Marktakteure erfolgt.

Welche Risiken und Kritikpunkte gibt es?

Kritik richtet sich vor allem auf Kosten, Verteilungseffekte und mögliche Fehlanreize. Höhere Gaspreise könnten Haushalte und Industrie stark belasten, insbesondere in energieintensiven Branchen. Eine breit angelegte Quote birgt außerdem die Gefahr, ineffiziente Anwendungen zu fördern, etwa Wasserstoff im Gebäudebereich. Ohne präzises Design und gute Abstimmung mit Emissionshandel, Klimaschutzverträgen und Gebäudevorgaben besteht die Gefahr von Doppelstrukturen.

Literatur

Das EU-Hydrogen and Decarbonised Gas Market Package:

Richtlinie (EU) 2024/1788

„Directive (EU) 2024/1788 on common rules for the internal markets in renewable and natural gases and in hydrogen“

Offizieller Rechtsakt (Gasbinnenmarktrichtlinie, Neufassung der Gasrichtlinie 2009/73/EG): über EUR-Lex unter „DIR 2024/1788“ auffindbar

Begleitende EU-Kommissionsseite zum Gas- und Wasserstoffmarkt-Paket

„Hydrogen and decarbonised gas market“ (GD Energie) mit Überblick zu Richtlinie 2024/1788 und Verordnung 2024/1789

Dr. Ulrich Fielitz ist unabhängiger Finanzanalyst und Betreiber von kostenlos.com.

Die Plattform ist vollständig werbefrei und bietet faktenbasierte Informationen zu Steuern, Inflation und Zinsen.

Zum Autorenprofil