Seit den 1990er-Jahren verfolgt Japan eine besondere Form der Geldpolitik. Die Reaktion auf das Platzen der Immobilien- und Aktienblase führte zu tiefgreifenden geldpolitischen Maßnahmen. Der Leitzins in Japan wurde im internationalen Vergleich früh und stark gesenkt, um eine deflationäre Entwicklung aufzuhalten. Bereits 1999 begann die Bank of Japan mit einer Nullzinspolitik. Ziel war es, Investitionen und Konsum zu stimulieren. Da die wirtschaftliche Dynamik schwach blieb, folgte später ein negativer Einlagenzins. Dieser lag ab 2016 bei −0,1 % und sollte Banken zu mehr Kreditvergabe bewegen. Der aktuelle Leitzins in Japan ist 0,5%. Auf dieses Niveau hat die Notenbank den Zins auf ihrer Sitzung am 24. Januar 2024 angehoben und auch auf den Sitzungen im September und Oktober 2025 beibehalten.

Seit den 1990er-Jahren verfolgt Japan eine besondere Form der Geldpolitik. Die Reaktion auf das Platzen der Immobilien- und Aktienblase führte zu tiefgreifenden geldpolitischen Maßnahmen. Der Leitzins in Japan wurde im internationalen Vergleich früh und stark gesenkt, um eine deflationäre Entwicklung aufzuhalten. Bereits 1999 begann die Bank of Japan mit einer Nullzinspolitik. Ziel war es, Investitionen und Konsum zu stimulieren. Da die wirtschaftliche Dynamik schwach blieb, folgte später ein negativer Einlagenzins. Dieser lag ab 2016 bei −0,1 % und sollte Banken zu mehr Kreditvergabe bewegen. Der aktuelle Leitzins in Japan ist 0,5%. Auf dieses Niveau hat die Notenbank den Zins auf ihrer Sitzung am 24. Januar 2024 angehoben und auch auf den Sitzungen im September und Oktober 2025 beibehalten.

Im Gegensatz zu vielen westlichen Notenbanken diente der Leitzins nicht primär der Inflationsbekämpfung. In Japan sollte er vielmehr eine dauerhaft niedrige Preisentwicklung verhindern. Erst im Jahr 2024 kam es zur ersten Zinserhöhung seit 17 Jahren. Das neue Zielband liegt seitdem bei 0,0 % bis 0,1 %. Trotz dieser Wende bleibt die Ausrichtung der Geldpolitik expansiv. Der Leitzins fungiert weiterhin als zentrales Instrument zur Stabilisierung der Nachfrage.

Faktenbox Japan Leitzins

Aktueller BoJ Leitzins ist 0,75%, Stand Dezember 2025

Letzte Änderung: 19.12.2025 Zinsanhebung um 0,25%

Japan zeigt damit, wie Geldpolitik auch unter langfristigen Deflationsrisiken eingesetzt wird. Die Rolle des Leitzinses unterscheidet sich deutlich von anderen Wirtschaftsräumen und ist eng mit strukturellen Herausforderungen verknüpft.

Inhalt

Die Entwicklung der Leitzinsen in Japan

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Bank of Japan ihren geldpolitischen Kurs mehrfach angepasst. Während der Nachkriegszeit erlebte das Land ein starkes Wirtschaftswachstum, das mit vergleichsweise hohen Leitzinsen einherging. In den 1980er-Jahren erreichten diese Werte ihren Höhepunkt, bevor die Zentralbank sie in den 1990er-Jahren drastisch senken musste. Die Wirtschaft boomte, und Japan wurde zu einer der führenden Volkswirtschaften der Welt.

Mit dem Platzen der japanischen Immobilienblase im Jahr 1991 begann eine lange Phase wirtschaftlicher Stagnation. Um die Wirtschaft zu stimulieren, senkte die BoJ den Zinssatz schrittweise, bis er im Jahr 1999 erstmals auf null Prozent fiel. In den folgenden Jahren hielt sich der Zinssatz auf einem extrem niedrigen Niveau, bis schließlich 2016 Negativzinsen eingeführt wurden. Diese Politik zielte darauf ab, die Kreditvergabe anzukurbeln und Deflation zu verhindern. Trotz dieser Maßnahmen konnte sich die japanische Wirtschaft nur langsam erholen.

Lese-Empfehlung: EZB Leitzins aktuell, US-Leitzins

Entwicklung 2000 – 2025

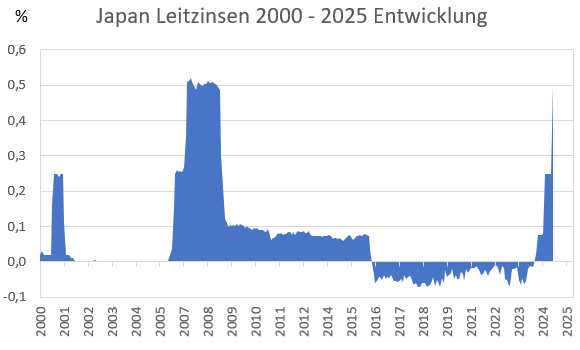

Die Entwicklung der Leitzinsen in Japan von 2020 bis 2025 zeigt eine lange Phase ultraniedriger Zinsen mit einer jüngsten Wende hin zu einer restriktiveren Geldpolitik (Abbildung 1). Von Januar 2020 bis März 2024 hielt die Bank of Japan den Zinssatz konstant bei 0,0 %, mit wenigen kurzfristigen Abweichungen von -0,1 % in den Jahren 2020, 2022 und 2023. Diese Phase entsprach der expansiven Geldpolitik, die darauf abzielte, Deflation zu vermeiden und die Wirtschaft zu stützen. Der Leitzins von Japan ist auf Englisch die Overnight Call Rate, die auch als key short-term interest rate bezeichnet wird.

Abb. 1: Japan Leitzins – Entwicklung 2000 – 2025. Quelle: boj.or.jp

Ab April 2024 begann die Zentralbank mit einer vorsichtigen Zinsanhebung. Der Zinssatz stieg zunächst leicht auf 0,1 % und wurde bis August 2024 auf 0,25 % angehoben. Diese Maßnahmen reflektierten den zunehmenden Inflationsdruck und eine Veränderung in der geldpolitischen Strategie. Im Januar 2025 erfolgte ein weiterer Anstieg auf 0,50 %, was den deutlichsten Zinsschritt seit vielen Jahren darstellt.

Die jüngste Zinswende signalisiert eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik, die Japan über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Die Bank of Japan reagiert damit auf eine stabilere wirtschaftliche Lage sowie auf Inflationstendenzen, die in den letzten Jahren zugenommen haben. Die weitere Entwicklung bleibt ungewiss, doch der Kurswechsel deutet auf eine stärkere geldpolitische Normalisierung hin.

Japan Leitzins Prognosen 2025 und 2026

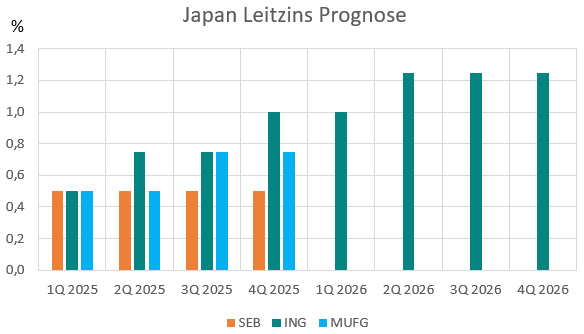

Die Prognosen der Skandinaviska Enskilda Banken, der ING-DiBa AG und der Mitsubishi UFJ Financial Group zeigen einen klaren, aber behutsamen Normalisierungspfad für die Leitzinsen in Japan (Abbildung 2). Sie lösen sich deutlich von der früheren Null- und Negativzinspolitik der Bank of Japan. Für die Bank of Japan entsteht dadurch ein schmaler Grad zwischen Preisstabilität, Wachstum und Finanzstabilität. Die Institute bewerten diesen Zielkonflikt unterschiedlich, betonen jedoch übereinstimmend die Bedeutung heute einer klar kommunizierten Zinsstrategie.

Zum Ende des Jahres 2025 kalkulieren Skandinaviska Enskilda Banken und ING-DiBa AG mit einem Leitzins von 0,75 Prozent. Die Mitsubishi UFJ Financial Group bleibt vorsichtiger und setzt zunächst nur 0,5 Prozent an. Im ersten Quartal 2026 nähern sich die Einschätzungen wieder an, da alle Institute 0,75 Prozent erwarten.

Abbildung 2: Prognosen zur Entwicklung der Leitzinsen in Japan 2025 und 2026. Quellen: seb.com, ing.com, mufug.com

Ab dem zweiten Quartal 2026 beginnen die Pfade zu divergieren. Die Skandinaviska Enskilda Banken rechnet dann mit einem Anstieg auf 1,0 Prozent. Sie hält dieses Niveau bis Ende 2027 weitgehend stabil und unterstellt damit eine verankerte Inflation nahe dem Zielwert.

Die ING-DiBa AG prognostiziert ebenfalls zunächst 1,0 Prozent. Anschließend rechnet sie mit weiteren Anhebungen auf 1,25 und 1,5 Prozent bis Ende 2027. Dahinter steht die Annahme robuster Lohnzuwächse und einer etwas hartnäckigeren Teuerung.

Die Mitsubishi UFJ Financial Group beendet ihren Prognosehorizont bereits im dritten Quartal 2026. Sie erwartet dort einen Zins von 1,0 Prozent und signalisiert damit einen risikoärmeren Kurs. Insgesamt umreißen die Szenarien einen Zinskorridor von 1,0 bis 1,5 Prozent. Dieser Korridor beschreibt eine allmähliche, aber nicht unbegrenzte Straffung der Geldpolitik und lässt Raum für Anpassungen bei Wechselkurs- oder Konjunkturschocks.

OECD Prognose 2025, 2026 und 2027

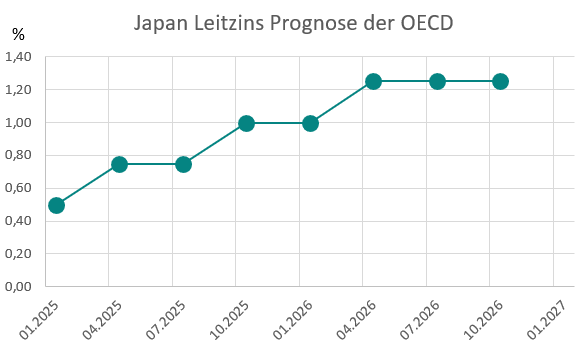

Die OECD geht in ihrer aktuellen Prognose davon aus, dass die Bank of Japan im Verlauf der Jahre 2025 und 2026 eine allmähliche Abkehr von ihrer ultralockeren Geldpolitik vollziehen wird. Zum Stichtag 15. Januar 2025 wird ein Leitzins von 0,50 % erwartet. Bereits bis April desselben Jahres soll dieser auf 0,75 % steigen – ein Niveau, das laut Projektion auch im Juli 2025 gehalten wird. Für Oktober 2025 ist eine weitere Anhebung auf 1,00 % vorgesehen.

Abbildung 3: OECD Prognose zur Leitzinserhöhung in Japan 2025 -2026. Quelle: oecd.org

Dieses Zinsniveau bleibt laut Einschätzung zunächst stabil, ehe im April 2026 ein weiterer Schritt auf 1,25 % folgt. Dieser Leitzins-Satz soll auch im Juli und für Oktober 2026Bestand haben. Die OECD antizipiert somit eine schrittweise Normalisierung der Geldpolitik in Japan, die auf eine Stabilisierung der Preisniveaus und ein moderates Wachstum der Binnenwirtschaft abzielt.

Mehrwertsteuer und Zins

Gibt es eine Korrelation zwischen dem MwSt.-Satz und den Leitzinsen in Japan? Ja, es gibt einen indirekten, aber wirtschaftlich bedeutsamen Zusammenhang zwischen der Mehrwertsteuer in Japan und dem Leitzins. Dieser zeigt sich vor allem über die Auswirkungen auf Konsum, Inflation und geldpolitische Reaktionen.

Die Mehrwertsteuer in Japan wurde in den letzten Jahrzehnten mehrfach erhöht, um die hohe Staatsverschuldung zu begrenzen. Beispielsweise stieg sie 2014 von 5 % auf 8 % und 2019 weiter auf 10 %. Solche Erhöhungen wirken tendenziell inflationstreibend, da sie die Verbraucherpreise kurzfristig steigen lassen. Allerdings dämpfen sie auch die Kauflaune, da Konsumenten mit höheren Kosten belastet werden.

Und hier kommt der geldpolitische Zusammenhang ins Spiel: Die Bank of Japan beobachtet die Wirkung solcher Steuererhöhungen genau. Denn während die MwSt die Preise hebt, kann sie gleichzeitig den Konsum schwächen – und damit das Wachstum bremsen. In Reaktion darauf kann die BoJ den Leitzins bewusst niedrig halten oder sogar senken, um negative Effekte auf die Konjunktur auszugleichen.

Ein klassisches Beispiel war 2014: Nach der Steuererhöhung fiel das Wachstum deutlich, während die Inflation nur vorübergehend anstieg. Die Notenbank reagierte mit weiteren Lockerungen. Der Zusammenhang zwischen Leitzins und Mehrwertsteuer zeigt sich also über wirtschaftliche Zwischeneffekte wie Kaufkraft, Inflation und Konjunkturentwicklung.